「日本の万国博覧会 1970–2025 + 描かれた未来と夢」

|

2026年2月28日(土)~2026年3月15日(日) |

|---|

日本では、1970 年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)を皮切りに、これまでに 5回の万国博覧会が開催されてきました。2025 年に開催された大阪・関西万博は、それに続く 6 回目の日本開催の万国博覧会となります。

本展は、2025 年大阪・関西万博において文化庁主催で実施された催事「建築文化と循環経済の未来 ~この子たちなら大丈夫~」(2025 年 9 月 9 日〜14 日)の成果を巡回展示するとともに、1970 年大阪万博から 2025 年大阪・関西万博に至る日本の万国博覧会の歩みをたどる企画展です。2025 年大阪・関西万博の展示では、大屋根リングやパビリオンなど会場を構成する建築に焦点を当て、設計図や会場写真を通して、未来社会を構想する万博の理念を紹介します。あわせて、文化庁催事において制作された子どもたちによる「未来の建築」の作品を展示し、次世代の視点を通して、万博のその先にある、これからの都市や建築のあり方を展望します。

主 催:文化庁

共 催:特定非営利活動法人子供地球基金

企 画:株式会社エイチ・アイ・エス

協 力:公益財団法人 東京都公園協会

会 場:文化庁国立近現代建築資料館

会 期:2026年2月28日(土)~3月15日(日)

休館日:毎週月曜日(3月2日、9日休館)

時 間:10:00-16:30(入構は16:15まで)

入館方法:

・展覧会のみご観覧の場合(平日のみ)

湯島地方合同庁舎 正門よりご入館ください。

入館無料です。

・土日祝に当館へご来館の場合

都立旧岩崎邸庭園側の入口からご入館いただきます。

同庭園の入園料(一般400円)が必要となります。

※庭園の観覧についてのご案内ではありません。入館経路の都合上、入園料が必要になります。

※お願い

当館に駐車場はございません。車いす等ご利用の方は事前にご遠慮なくご連絡ください。

また、当館は旧来の基準で建てられた建物を改修して利用しているため、バリアフリーに対応しておりませんが、お困りごとがございましたらお気軽に受付にお声がけください。

展示内容

【セクションⅠ】「日本の万国博覧会 1970–2005」―1970 年大阪万博の熱狂と希望、これまでの日本の万国博覧会の軌跡2025年3月から8月にかけて、当館で開催した「日本の万国博覧会 1970-2005」では、大阪・関西万博以前に日本国内で開催された5回の万国博覧会―日本万国博覧会(大阪万博、EXPO’70、1970年)、沖縄国際海洋博覧会(1975年)、国際科学技術博覧会(1985年)、国際花と緑の博覧会(1990年)、日本国際博覧会 愛・地球博(2005年)―に関して、当館が所蔵する図面や企画段階の資料を中心とした展示を行いました。

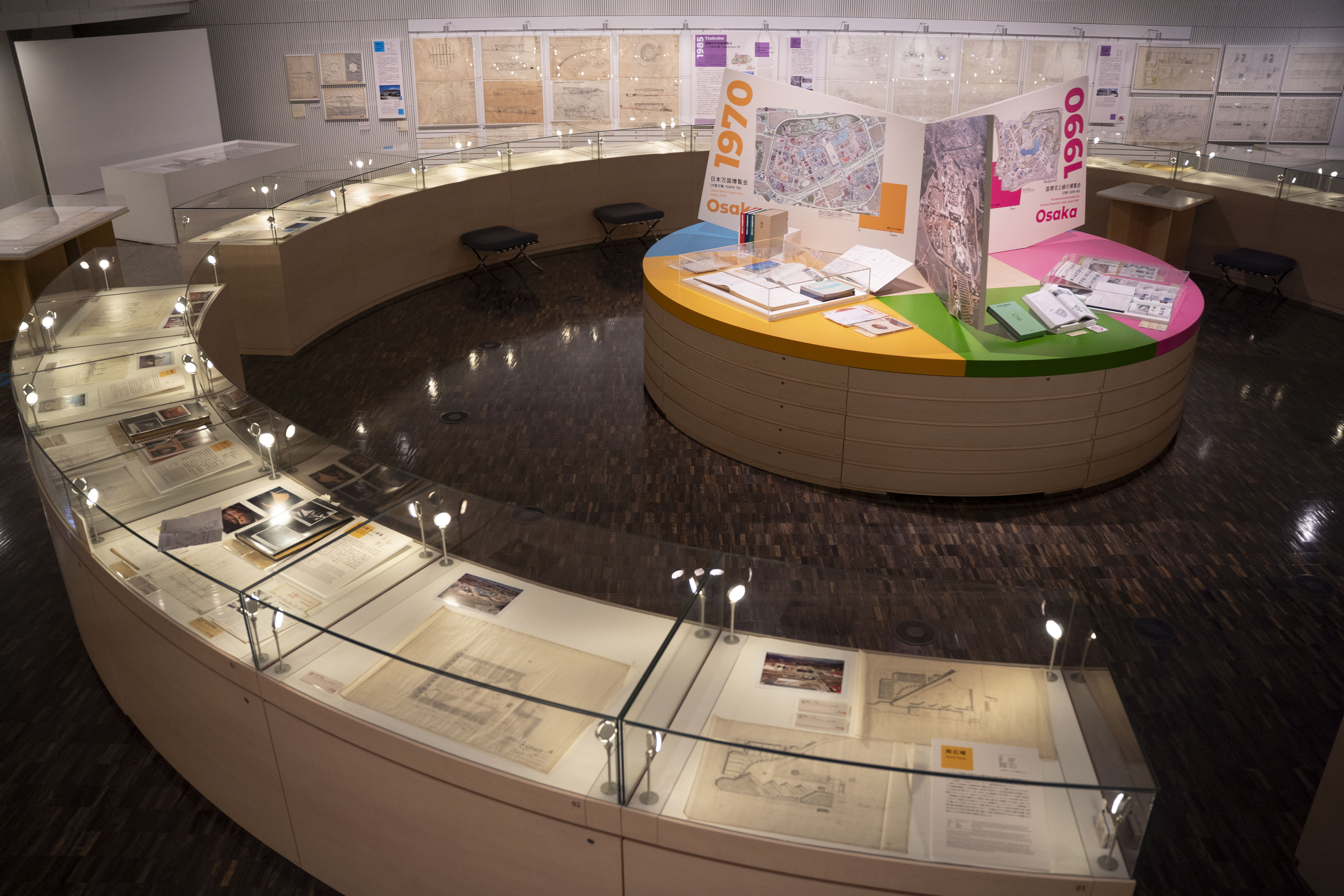

セクションⅠでは、同展での各万博の解説パネルおよび案内図・航空写真(中央の円形展示台)、図面の一部を再展示します。

[日本の万国博覧会 1970-2005 展示状況]

【セクションⅡ】いのち輝く現代。2025年大阪・関西万博の創造

セクションⅡでは、2025 年大阪・関西万博における建築と空間構成に焦点をあて、3種類のコンテンツを展示します。

(1)文化庁催事「建築文化と循環経済の未来 ~この子たちなら大丈夫~」(2025年9月9日〜14日)で上映した、大屋根リング、シグネチャーパビリオン、休憩所・トイレ・サテライトスタジオ等の設計図を再上映します。

(2)会場を彩るパビリオンは、循環経済や持続可能性への配慮、人と自然が共生する未来への願いを込めてデザインされました。それらの中から、公益財団法人2025年日本国際博覧会協会が管理する一部のパビリオン、仮設建築物の設計図を展示します。

(3)配置の展示ケースを会場のシンボル「木造の大屋根リング」に見立て、会場写真を展示します 。ケースを一周することで、リング屋上を回遊しているかのような空間体験を味わうことができます。

撮影:楠瀬友将、提供:東畑建築事務所、梓設計

[大阪・関西万博のシンボル、大屋根リングの全景]

【セクションⅢ】子どもたちが描く未来の建築と夢

セクションⅢでは、2025 年大阪・関西万博の文化庁催事「建築文化と循環経済の未来~この子たちなら大丈夫~」にて制作された作品を展示します。

ひときわ目を引く10m の大作は、ロサンゼルス在住の志村星氏とシュローミ・J・ハユン氏が描いた未来都市のアウトラインに、約100人の子どもたちが色をのせることで完成した作品です。

さらに、子どもたちが描いた約40点の絵画を、色彩豊かなインスタレーションで知られる現代美術家の鬼頭健吾が展示監修。独自の視点で配置された作品群には、「未来のプレス案内街」への子どもたち一人ひとりの想いが込められています。子どもたちと日米 3 名のアーティストとのコラボレーションを通して、希望に満ちた未来を展望します。

文化庁催事「建築文化と循環経済の未来 ~この子たちなら大丈夫~」(2025年 9月9日〜14 日)で実施されたワークショップの映像をロビーで上映しています。併せてご覧ください。

左)《宇宙の中の星を繋ぐ建造物》所蔵:特定非営利活動法人子供地球基金

右)《木の家》所蔵:特定非営利活動法人子供地球基金

問い合わせ先

文化庁 国立近現代建築資料館

TEL:03-3812-3401

Email:nama@mext.go.jp

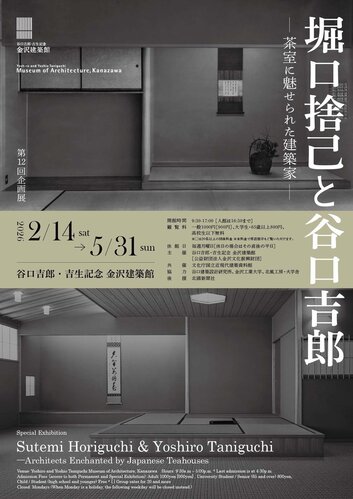

<共催>谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館「堀口捨己と谷口吉郎―茶室に魅せられた建築家―」Sutemi Horiguchi & Yoshiro Taniguchi -Architects Enchanted by Japanese Teahouses

|

2026年2月14日(土)~2026年5月31日(日)

|

|---|

展示概要

金沢出身の建築家・谷口吉郎(1904~1979)は、特に戦後における新しい茶室や和風建築を創出したことで知られています。 同じく日本近代を代表する建築家の堀口捨己 (1895~1984)も戦時中に茶の湯研究に注力し、現代数寄屋建築設計の第一人者となりました。 本展では、戦後の和風建築を牽引した二人の建築家の歩みを辿ります。

会 期:2026年2月14日(土)~2026年5月31日(日)

会 場:谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館

開館時間:9:30‐17:00(入館は16:30まで)

休 館 日 :月曜日(月曜日が休日の場合は直後の平日)

観 覧 料 :一般1000円(900円)、大学生・65歳以上800円、高校生以下無料

※()内は20名以上の団体料金

主 催:谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館

共 催:文化庁国立近現代建築資料館

協 力:谷口建築設計研究所、金沢工業大学、北風工房・火学舎

後 援:北國新聞社

ごあいさつ

金沢の文化を代表するものといえば、茶道が挙げられます。九谷焼の窯元の家に生まれた建築家谷口吉郎も、自邸に移築された江戸期の茶室「一種庵」で、数寄者であった父のふるまいを眼にしながら、独自の美学を育みました。他方、大学で谷口の先輩にあたる建築家の堀口捨己は先端的なモダニズムから徐々に茶の湯の世界に入り込み、茶室研究の第一人者となります。両者は松永耳庵などの茶人を介して新しい数寄屋のあり方について様々な試みを行い、「八勝館」(1950)や「游心亭」(1974)などすぐれた数寄屋建築を世に送り出します。今回の展覧会は、国立近現代建築資料館所蔵の堀口史料と谷口建築設計研究所所蔵の谷口史料を中心に、20世紀の日本文化を再読し、戦後の和風建築を牽引した二人の建築家の歩みを辿ります。(谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 館長 三宅理一)

本展に関するお問い合わせ先

谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館

〒921-8033

石川県金沢市寺町5-1-18

TEL 076-247-3031

FAX 076-247-3032

https://www.kanazawa-museum.jp/architecture/

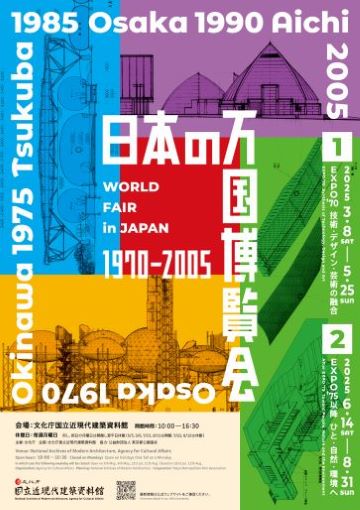

World Fair in Japan 1970-2005

|

Part1「Expo’70 Synthesis of Technology, Design and Art」 |

|---|

The World’s Fair (also called International Exposition or Expo) originated in the nineteenth century as an exhibition that gathered and displayed the finest goods from many countries. Though the buildings of World’s Fairs are intended to serve as containers for the exhibits, they have also made significant contributions to the development of modern architecture. The Eiffel Tower, built as a gate and observation deck for the World’s Fair in Paris in 1889, was the most advanced steel-framed architecture of its time, and even today functions as a Paris landmark. The fact that a World’s Fair is a prestigious national event, and that the architecture is to be used only for a short period of time, has encouraged varied architectural experiments, and consequently World’s Fair architecture has contributed to the evolution of modern architecture.

World’s Fairs have been held in Japan five times: Japan World Exposition Osaka 1970 (Expo ’70), International Ocean Exposition Okinawa 1975 (Expo ’75), International Exhibition Tsukuba Japan 1985 (Expo ’85), International Garden and Greenery Exposition Osaka 1990 (Expo ’90), and Expo 2005 Aichi (Expo 2005). Following these, the sixth will be Expo 2025 Osaka Kansai, to be held for 184 days from 13 April 2025 (Sunday) to 13 October 2025 (Monday).

This exhibition will focus on drawings and other materials related to their planning stages held in the NAMA collection, intended to provide visitors with a deeper understanding of the venue planning and facility design for the five previous World’s Fairs. Through this exhibition, we hope that visitors will gain an understanding of the role that World’s Fairs have played in architectural history, and an appreciation of the inventive designs that are to be found in their architecture.

Basic Information

Organization:Agency for Cultural Affairs

Planning:National Archives of Modern Architecture

Cooperation:Tokyo Metropolitan Park Association

Venue:National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs

(4-6-15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo)

Part1「Expo’70 Synthesis of Technology, Design and Art」 2025.3.8 Sat. -5.25 Sun.

Part2「After Expo’75 Toward People, Nature, and the Environment」 2025.6.14 Sat. -8.31 Sun.

Closed on Mondays

(Open on holidays that fall on a Monday. In which case the following weekday will be closed: Open on 5th May., 6th May., 21st Jul., 11th Aug. Closed on 22nd Jul., 12th Aug.)

Open hours:10:00-16:30

Entry:

・Case1 To view the exhibition only (open on weekdays only).

Please enter from the main gate of the Yushima Local Common Government Offices. Admission is free. Visitors are not allowed entry into the Tokyo Metropolitan Kyu-Iwasaki-tei Gardens.

・Case2 To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens.

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens (Admission 400 yen).

※NOTE

We do not have a parking lot. If you use a wheelchair or other wheelchair accessible facilities, please contact us in advance.

Also, as our building was renovated from a building constructed to older standards, it is not barrier-free. If you have any trouble, please feel free to contact the reception.

Contents of Part 1

Part 1, “Expo’70 Synthesis of Technology, Design and Art” will provide an overview of these five World’s Fairs, with particular attention to drawings of notable facilities at the Japan World Exposition Osaka 1970 (Expo’70). They will be a testament to the tremendous efforts made to unite technology, design and art.Section 1: Symbol Zone

Main Exhibits: TANGE Kenzo“Grand Roof・Festival Plaza”, KIKUTAKE Kiyonori“Expo Tower” and “South Plaza”, OTAKA Masato“Main Gate”.

OTAKA Masato|Expo’70, Main Gate Plan|1970

KIKUTAKE Kiyonori|Expo’70, EXPO Tower Plaza Building S3, Basic and Structural Drawing|1969

Section 2: Pavilions

Main Exhibits: MAYEKAWA Kunio“Automobile Pavilion” and “Steel Pavilion”, SAKAKURA Junzo“Electric Power Pavilion – Electrium”, MURATA Yutaka“Electric Power Pavilion – Floating Theater” and “Fuji Group Pavilion”, OTANI Sachio“Sumitomo Pavilion”.

MAYEKAWA Kunio|Automobile Pavilion, the Second Pavilion, Detailed Drawing|1968

SAKAKURA Junzo|Electric Power Pavilion, South Elevation|1968

OTANI Sachio|Expo’70, Sumitomo Pavilion, North Elevation|1970

MURATA Yutaka|Expo’70, FUJI Group Pavilion, Section|1970

Contents of Part 2

Part 2, “After Expo’75 Toward People, Nature, and the Environment” will display drawings and documents from the collection related to the four other World’s Fairs, in addition to the Japan World Exposition Osaka 1970 (Expo’70). The general theme of Expo’70, which manifested in designs that foregrounded technological advances, has shifted toward themes that include human habitation, nature such as oceans and mountains, and consideration for the global environment, with corresponding changes in venue site-planning methods and architectural designs.Section 1.Japan World Exposition Osaka 1970

Main Exhibits:We will update partially the exhibition materials of the Part1.

Section 2. International Ocean Exposition, Okinawa 1975

Main Exhibits: KIKUTAKE Kiyonori“Aquapolis”, MURATA Yutaka“FUYO Group Pavilion”, KIMURA Toshihiko“Aquarium(Designed by MAKI Fumihiko)Structural Documents”

MURATA Yutaka|Expo’75, FUYO Group Pavilion, Section|1974

Section 3. International Exhibition, Tsukuba Japan 1985

Main Exhibits: OTAKA Masato“Expo Hall” and “Foreign Pavilion”, KIKUTAKE Kiyonori“Foreign Pavilion”, TAKAHASHI Teiichi and Daiichi-Kobo’s “Guest House”, KAWAZOE Noboru“Materials of Early Master Plans”

OTAKA Masato|Expo’85, Axonometric Drawing of Block F|1985

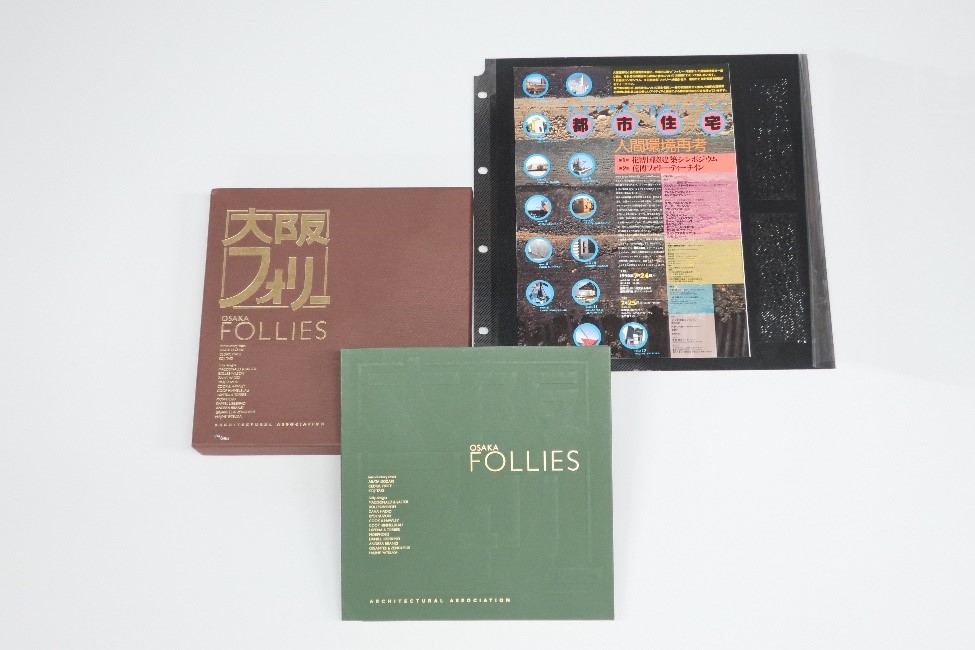

Section 4. International Garden and Greenery Exposition, Osaka, Japan 1990

Main Exhibits:13 FOLLIES collected by WORKSHOP FOR ARCHITECTURE AND URBANISM

Materials on EXPO’ 90, collected by WORKSHOP FOR ARCHITECTURE AND URBANISM

Section 5. EXPO 2005, Aichi, Japan

Main Exhibits: KIKUTAKE Kiyonori“Global Loop”, TAKAHASHI Teiichi and Daiichi-Kobo“Aichi Pavillion in Seto Site”.

TAKAHASHI Teiichi+DAIICHI-KOBO|Aichi Pavilion in Seto Site, Structure Diagram|2003

Features and highlights of this exhibition

1)Basic knowledge to Enjoy the World’s FairsThrough an exhibition on five World’s Fairs held in Japan, you will learn the basic knowledge of World’s Fair architecture and site planning. This knowledge will enable you to enjoy the Osaka-Kansai Expo even more.

2)A Rare Opportunity to See Original Drawings of World’s Fairs

Exhibitions about the World’s Fairs have mainly been introduced through photographs, and the original drawings have rarely been made public. This exhibition will display valuable materials related to Japan’s World’s Fairs, including never-before-seen items from NAMA’s collection of approximately 200,000 items.

3)The Skill and Passion Behind Hand-Drawn Designs for Complex Structures

In the late 1960s, before computer-aided design (CAD) became widespread, architects relied on hand-drawn drawings to create intricate structures. This exhibition also features drafts and sketches, so you can feel the architects’ challenges and passion.

4)The Real Stories of Architects, Told by Those Who Knew Them Well

Our archives also conduct activities to record oral histories related to architects. This exhibition presents previously unreleased records of structural engineer KIMURA Toshihiko and architect MURATA Yutaka, both of whom played key roles in Japan’s World’s Fairs.

Events Information

Details of the Symposiums and Guided tours during the exhibition will be announced on this website.

Inquiry

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs

TEL:03-3812-3401

Email:nama@mext.go.jp

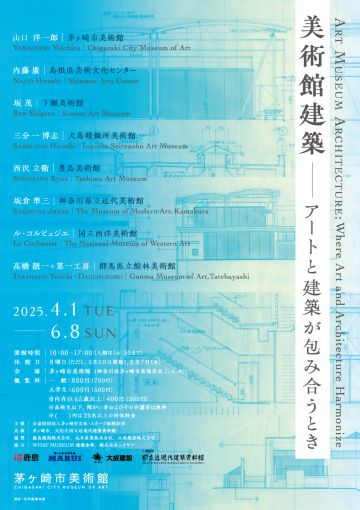

茅ヶ崎市美術館での共催展 「美術館建築-アートと建築が包み合うとき」 Art Museum Architecture: Where Art and Architecture Harmonize

|

会期:2025年4月1日(火)-6月8日(日) |

|---|

展示概要(茅ヶ崎市美術館PRESS RELEASE 2025.02より抜粋)

地域に根ざした建築設計で知られる山口 洋一郎の「茅ヶ崎市美術館」は、鳥が翼を広げたような屋根が特徴的です。この湘南の軽やかな空気をまとう当館を舞台に、場の特性を活かす“サイト・スペシフィックな芸術”として、5つの珠玉の「美術館建築」を取り上げます。

石見地方特産の石州瓦で建物全体を覆い、釉薬の違いにより玉虫色の建築を創り上げた内藤 廣「島根県芸術文化センター」。広島の造船技術を活用した可動展示室を中心に、所蔵作品から着想を得たエミール・ガレの庭、10棟のヴィラ、レストランからなる海辺にたたずむ坂 茂「下瀬美術館」。瀬戸内の島につくられた銅製錬所の遺構を活用し、周囲の丹念なリサーチのもと、風・水・太陽を“動く素材”として扱い、自然エネルギーによる循環型建築を創り出した三分一 博志「犬島精錬所美術館」。環境・アート・建築が一体となり、上部に大きく開けた穴からうつろう自然を採り込む唯一無二の空間で知られる西沢 立衛「豊島美術館」。加えて、国内の建築資料のアーカイブを行う文化庁国立近現代建築資料館が所蔵する3つの美術館、坂倉 準三「神奈川県立近代美術館」、ル・コルビュジエ「国立西洋美術館」、高橋 靗一※+第一工房「群馬県立館林美術館」のオリジナル図面も公開します。

本展では、模型や設計図面に加え、初期アイデアスケッチ、建築素材、実験過程がわかる資料を通じ、建築家の思考を辿るとともに、その場所にその美術館がある意味を探っていきます。

※読み方:ていいち 靗一の「靗」は青偏に光。以下全て同様。

茅ヶ崎市美術館での共催展

「美術館建築-アートと建築が包み合うとき」

Art Museum Architecture: Where Art and Architecture Harmonize

会 期:2025年4月1日(火)-6月8日(日)

会 場:茅ヶ崎市美術館

休館日:毎週月曜日(ただし、5月5日は開館)、5月7日(水)

開館時間:10:00-17:00(入館は16:30まで)

料 金:一般800(700)円 大学生600(500)円 市内在住65歳以上400(300)円

主 催:公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

共 催:茅ヶ崎市、文化庁国立近現代建築資料館

協 賛:鹿島建設株式会社、丸井産業株式会社、大成建設株式会社

協 力:WHAT MUSEUM 建築倉庫、株式会社シラヤマ

本展のみどころ(茅ヶ崎市美術館PRESS RELEASE 2025.02より抜粋)

1. 山口洋一郎設計による湘南の海風薫る茅ヶ崎市美術館を舞台に「美術館建築」に焦点をあてた、当館初となる本格的な建築展を開催!

2. 世界的に活躍する建築家・内藤 廣、坂 茂、三分一 博志、西沢 立衛による展示と講演会を実施!

3. 模型や設計図面に加え、初期アイデアスケッチ、建築素材、実験過程がわかる映像資料など、建築にまつわる多様な作品を展示!

4. 岸田國士戯曲賞受賞の注目の劇作家・山本 卓卓による本展のための書き下ろし詩集「空間の詩」を初公開!

5. 文化庁国立近現代建築資料館が所蔵するオリジナル図面を含む貴重な建築資料約70 点を一挙公開!

本展に関するお問い合わせ先

茅ヶ崎市美術館

〒253-0053

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-4-45

(市立図書館隣り・高砂緑地内)

TEL 0467-88-1177

FAX 0467-88-1201

https://www.chigasaki-museum.jp/

日本の万国博覧会 1970-2005 広報用資料

掲載ファイル

下記のプレス案内資料はご自由にお使いください。媒体等への掲載時は、その旨nama@mext.go.jpにご一報いただくとともに当館宛てに一部ご送付願います。

○プレス案内

画像の利用

「広報画像一覧」に掲載している画像の利用を希望される方は、下記申請書にご記入の上、メールの添付ファイルでご提出願います。申請書を確認後、担当者から直接画像を提供いたします。

申請書提出先

国立近現代建築資料館 nama@mext.go.jp

メールタイトルに [万博展広報] とご記入ください

取材について

本展取材を希望される方は、nama@mext.go.jpにお問い合わせ願います。メールタイトルに [万博展広報] とご記入ください。

メールご送付後、3営業日内に返信がない場合は、セキュリティ上の理由による不達の可能性がございますので、お手数ですが03-3812-3401まで、「展覧会広報の件で」とお尋ねください。