令和3年度収蔵品展 「住まい」の構想 収蔵資料が物語る名作住宅(1940-1975)広報用資料

掲載ファイル

下記四点はご自由にお使いください。媒体等への掲載時は、その旨nama@mext.go.jpにご一報いただくとともに当館宛てに一部ご送付願います。

○プレスリリース

○ロゴ

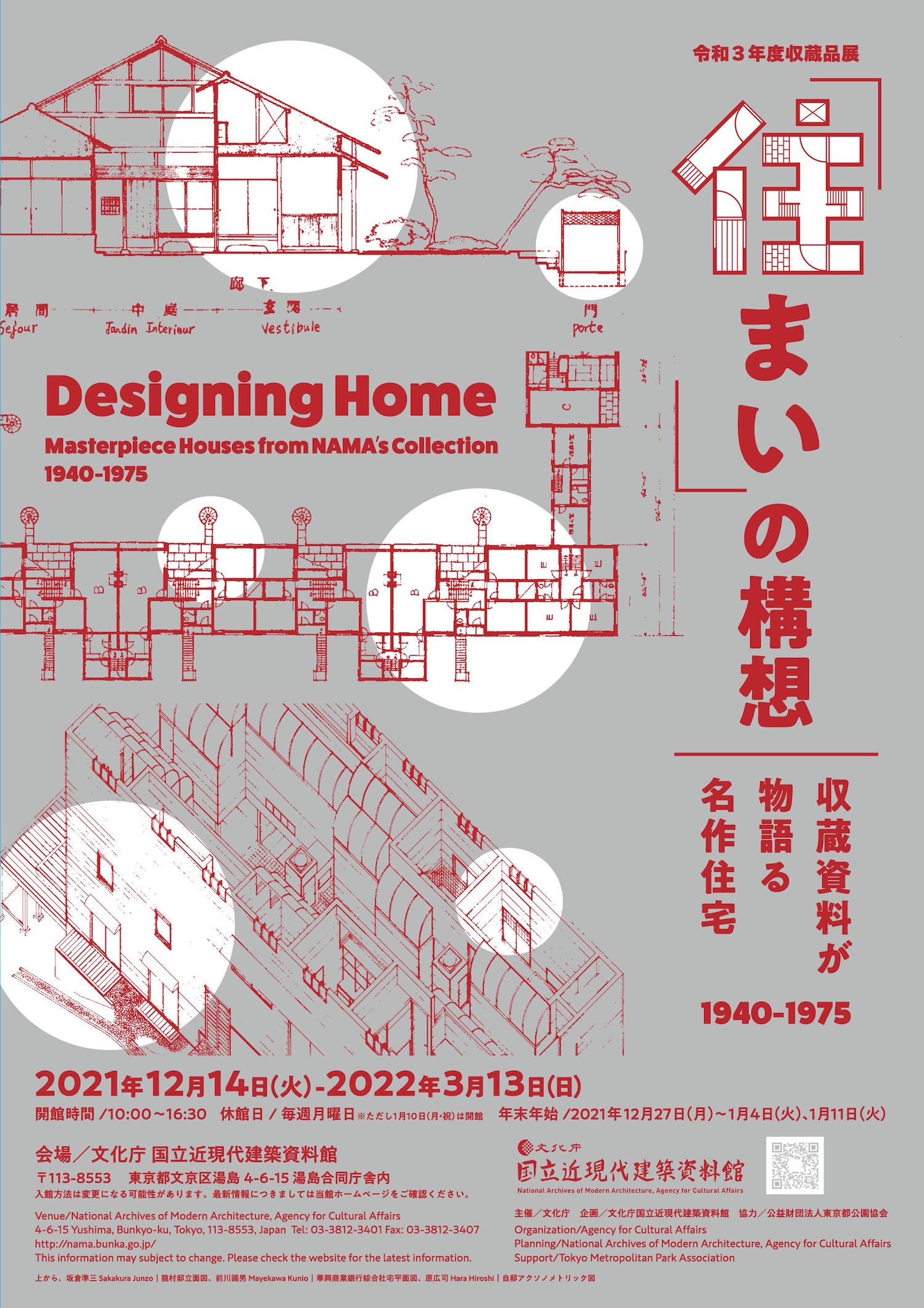

○ポスター

○ちらし

○プレスリリース

○ロゴ

○ポスター

○ちらし

申請書

申請書に記載されている画像の利用を希望される方は別途希望画像欄に印を記入し、本件担当の小池、木下宛に提出願います。申請書を確認後、担当者から直接画像を提供いたします。

申請書提出

小池 s-koike@mext.go.jp

木下 s-kinoshita@mext.go.jp

取材について

本展取材を希望される方は、nama@mext.go.jpにお問い合わせ願います。その際は、システムの都合上、必ず画像や外部リンクは削除してお送りください。

令和3年度収蔵品展 「住まい」の構想 収蔵資料が物語る名作住宅(1940-1975)

|

12月 14日(火)~ 2022年3月13日(日) |

|---|

『令和3年度収蔵品展 「住まい」の構想 収蔵資料が物語る名作住宅(1940-1975)』は終了しました。

コロナ禍において、在宅勤務の推進、家族生活の変化が生じ、「住まい」に対する考え方自体にも変化の兆しが見られ始めています。私達の住まいの考え方は、戦後復興期から1970年代初めの高度成長期までの住宅に関する様々な試みを土台として形成されました。都市への人口集中、持ち家願望、核家族化の進行、モダンでお洒落な生活空間の希求といった大きな社会状況の変化に応えるべく、様々な「住まい」が構想されました。それらを土台として、「住まい」のデザインは1970年代後半以降に多様性を伴って高度な発展を遂げ、今日では、日本の建築文化を支える重要なフィールドとなっています。

本展覧会では、この「住まい」の構想の土台に焦点を当てます。当資料館の収蔵資料より、戦中および戦後復興期から1970年代半ばまでの住まいの構想資料を取り上げ、日本の住宅の試行と発展をわかりやすく、かつ、生き生きと蘇らせることを目指します。

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

会 場:文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:2021年 12月 14日(火)~ 2022年3月13日(日)

年末年始休館:2021年12月27日(月)-2022年1月4日(火)休館日:毎週月曜日、および1月11日(火) ただし1月10日(月・祝)は開館

企画:文化庁国立近現代建築資料館

3つの課題と展示作品

1章:木造の伝統とモダニズムの融合

日本の伝統木造の表現に、近現代建築のデザイン要素(骨組み構造、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、吹抜け、単純な幾何学形態など)を取り入れるという課題への応答を見る。

前川國男、自邸(大高正人による図面):1942

坂倉準三、龍村邸:1943

丹下健三 自邸:1953

前川國男 NHK富士見ヶ丘クラブ:1954

岸田日出刀 衆議院議長公邸:1961

高橋靗一 高垣邸:1962

2章:量産化と集合化

戦後日本の住宅不足を背景に飛躍的な研鑽が積み重ねられた様々な住まいの形。時代背景が色濃く見える試みの数々。現代における日本の「住宅」の骨格を作り上げた軌跡を探る。

前川國男、上海華興商業銀行綜合社宅:1939

坂倉準三、戦争組立建築:1942

前川國男、プレモス・シリーズ:1948

大高正人 坂出市人工土地:1962

3章:都市化と住空間の創造

1964年の東京オリンピック前に大きく変化した日本の都市、そしてライフスタイル。その急激な変化に対応すべく構想された「住まい」の多様な模索を読み解く。

菊竹清訓 スカイハウス:1958~

菊竹清訓 井上さんの家:1955

吉阪隆正 自邸:1955

坂倉準三 正面のない家(仁木邸):1962

原広司 自邸 :1974

月替特別展示について

本展覧会では、一部の展示を一ケ月ごとに替えることで、より多くの貴重資料の特別展示を行います。特別展示の期間および展示内容は、以下を予定しています。

2021 年 12 月 14 日(火)~2022 年 1 月 16 日(日)

坂倉準三関連資料:戦争組立住宅、ユニットプランの住宅、正面のない家(平野邸)

2022 年 1 月 18 日(火)~2 月 13 日(日)

前川國男関連資料:プレモス、華興商業銀行綜合社宅、他

2022 年 2 月 15 日(火)~ 3 月 13 日(日)

菊竹清訓関連資料:スカイハウス、井上邸、方形プランの家、他

図録について

本展図録は、会場出口で一人一部ずつ配布しております。なお、増刷予定はございませんので、予めご了承願います。

来館に際してのご注意

※旧岩崎邸庭園休園に伴い、平日及び土日祝日も、入館受付は湯島地方合同庁舎正門のみとなりますのでご注意ください。

取材もしくは媒体への掲載を希望される方へ

本展のロゴ、媒体掲載用の文章はこちらからお渡しできますので、ご自由にお使いください。掲載時にはnama@mext.go.jp宛てにご連絡ください。また、掲載誌等を当館宛てに一部ご送付願います。なお、個別の展示品の画像等をご希望の際は、同ページの申請書をご記入の上、担当者宛てに送付願います。

取材のお問い合わせはnama@mext.go.jpにお送りお願いします。その際は、システムの都合上、必ず画像や外部リンクは削除してお送りください。土日祝日を除き、2日経っても回答のない場合は、恐縮ではございますが平日の午前10時から午後4時半の間に電話番号03-3812-3401まで、お電話ください。

丹下健三 1938-1970 戦前からオリンピック・万博まで

|

2021.7.21[水]-2021.10.10[日] 展覧会特設サイト https://tange2021.go.jp(終了しました) |

|---|

『丹下健三 1938-1970 戦前からオリンピック・万博まで』は終了しました。

この度、文化庁国立近現代建築資料館では「丹下健三 1938-1970 戦前からオリンピック・万博まで」を開催いたします。

東京でオリンピック、パラリンピックが開催される2021年。振り返れば1964年の東京オリンピック、そして1970年日本万国博物館(大阪万博)が開催され、その双方で主導的な役割を果たしたのが建築家・丹下健三でした。文化庁国立近現代建築資料館では、2014~2016年の3年間にわたる建築家・丹下健三に関する建築資料の所在調査を活かし、丹下の卒業設計から東京オリンピック、大阪万博に至る足跡を辿る展覧会を企画いたしました。本展では広島平和記念公園及び記念館や国立代々木競技場などのナショナルプロジェクトや、これまで紹介されてこなかった自邸の増築案、構造資料といった建築資料を交えて丹下健三の前半生を回顧・検証します。

音声ガイドについて(15点、25分程度)

今回の初の試みとして一部の展示品の音声解説を行います。普段お使いのスマートフォンにて、会場に表示されているQRコードもしくはURLにアクセスの上、ご利用できます。なお、インターネット通信料はお客様のご負担となります点、あらかじめご理解願います。また、解説は、電話と同様に音声スピーカーから直接聞けます。

イヤホンの利用をご希望の方は、あらかじめ普段お使いのものをお持ちの上でご来館ください。

先日まで受付でイヤホンを受付でお配りしていましたが、在庫がなくなりましたので、配布を終了いたしました(9月2日更新)。

図録について(好評につき、配布は終了しました(10月10日(日))

予約された方には、11月16日以降、送料着払いにて受付順に発送する予定です。なお、図録は無料です。

また、初版および増刷版ともに配布予定部数に達したため、受付は終了しました。

展示紹介およびシンポジウムの動画公開(一時公開を停止しています)

本展の紹介および、丹下健三への理解をより深められるシンポジウム、ギャラリートークの動画を公開しました。

主 催:文化庁

協 力:株式会社丹下都市建築設計、内田道子、公益財団法人東京都公園協会、独立行政法人日本芸術文化振興会、ワールド・モニュメント財団、アメリカン・エキスプレス、一般社団法人DOCOMOMO Japan、高知県立美術館

会 場:文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:2021年7月21日(水)~10月10日(日)

企 画:文化庁国立近現代建築資料館

ゲストキュレーター:豊川斎赫(千葉大学准教授)

制作協力:国立大学法人千葉大学

来館に際してのご注意

※1 平日は湯島地方合同庁舎および旧岩崎邸庭園側の2か所、土日祝日は旧岩崎邸庭園側入り口からの入館となります。

※2 出入口は、必ず同じ場所をご利用ください。湯島地方合同庁舎正門から入られる方は正門から、旧岩崎邸庭園側の入り口から入られる方は、庭園側からお帰りくださるよう、お願い申し上げます。湯島地方合同庁舎正門までの道のりはこちらをご覧ください。

※3 旧岩崎邸庭園側からお越しの方は、必ず、事前にこちらから同庭園入園のための整理券をご予約の上でお越しください。当館では手配等をいたしておりませんので、ご理解願います。また、旧岩崎邸庭園側からお越しの際は、同庭園入園料400円が必要となります。

| 湯島地方合同庁舎正門(予約不要) | 旧岩崎邸庭園側入り口(要事前予約、人数制限有) | |

| 平日 | ○無料 | ○ 400円(庭園入園料) |

| 土日祝日 | ×(閉門) | ○ 400円(庭園入園料) |

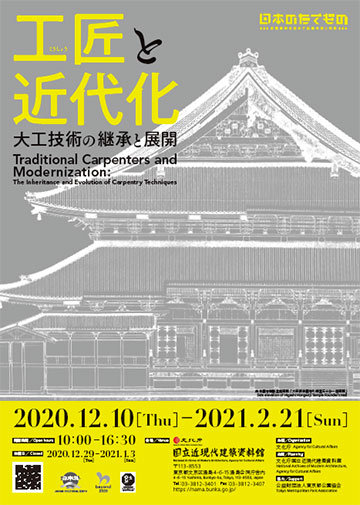

工匠と近代化 大工技術の継承と展開

|

2020.12.10[木]-2021.2.19[金] |

|---|

『工匠と近代化 大工技術の継承と展開』は終了しました。

祝 「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」のユネスコ無形文化遺産登録(代表一覧表記載)

図録

● 日本のたてもの工匠と近代化

― 大工技術の継承と展開 図録

国立近現代建築資料館にて配布中

臨時休館と会期短縮のお知らせ

新型コロナウィルスの感染拡大による都立旧岩崎邸庭園の臨時休園継続に伴い、展覧会「工匠と近代化 大工技術の継承と展開」を以下のとおり臨時に休館いたします。なお、旧岩崎邸庭園休園に伴い、平日の入館可能な入口は湯島地方合同庁舎正門のみとなりますのでご注意ください。

本展最終日は2月19日(金)です。ご来館の際は十分ご注意ください。

令和3年1月9日(土) 臨時休館

令和3年1月10日(日) 臨時休館

令和3年1月11日(祝・月)臨時休館

令和3年1月12日(火)から15日(金)開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)

令和3年1月16日(土) 臨時休館

令和3年1月17日(日) 臨時休館

令和3年1月18日(月)から22日(金)開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)

令和3年1月23日(土) 臨時休館

令和3年1月24日(日) 臨時休館

令和3年1月25日(月から29日(金) 開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)

令和3年1月30日(土) 臨時休館

令和3年1月31日(日) 臨時休館

令和3年2月 1日(月)から5日(金) 開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)

令和3年2月 6日(土) 臨時休館

令和3年2月 7日(日) 臨時休館

令和3年2月 8日(月)から10日(水)開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)

令和3年2月11日(木) 臨時休館

令和3年2月12日(金) 開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)

令和3年2月13日(土) 臨時休館

令和3年2月14日(日) 臨時休館

令和3年2月15日(月)から19日(金)開館(入館は湯島地方合同庁舎正門のみ)※19日(金)は最終日

※ポスターやちらしでは2月21日(日)までの会期としてお知らせしておりますが、2月20日(土)及び21日(日)は臨時休館のため、19日(金)が最終日となります。ご来館予定の方は十分ご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じつつ、「工匠と近代化 大工技術の継承と展開」を開催します。

東京国立博物館が「古代から近世」を、国立科学博物館が「近代の日本」を、ともに建築模型を使って紹介するのを受けて、この国立近現代建築資料館の「工匠と近代化」展では、先行する両展をつなぐ意味で、近世から近代への移行期に、木造建築の伝統技術で進んだ「近代化」の実態を、模型を含む種々の建築資料を用いて、視覚的に捉えることを試みています。

近世と近代を連続的に捉えるために、当館の展示では、「江戸時代後期から大正時代まで」、西暦で言えば「1800年前後から1920年代まで」、すなわち「広義の19世紀」という一つの時代枠としました。日本にとっても西洋(ヨーロッパとアメリカ)にとっても、「広義の19世紀」は、「近代化」という歴史上稀まれにみる大変革の時代でした。

ここで本展のテーマ設定に関連して強調したいのは、西洋では世界のどこよりも早く近代化が進み、後発の日本は、その近代化された西洋に倣う、つまり「西洋化」することによって「近代化」を推し進めたことです。従来の研究や展示では、外から、上から、急激に進められたこの「西洋化」が注目され、そこでスポットライトを浴びたのは、西洋建築の知識・技術・様式を実践できる西洋人・日本人の「建築家」たちでした。しかし、他方には、日本の木造建築の伝統技術を継承する「工匠」たちが、あくまでも内から徐々に進めた「近代化」がありました。

本展では、この「工匠」たちの例として、代々大工を家業とした岩城家(富山県)、久保田家(香川県)、内田家(岐阜県)に着目し、残された図面・彫物絵様・文書・書簡・建築技術書・大工道具などの建築資料を使って、彼らの歩んだ軌跡を浮かび上がらせます。加えて、日本の伝統建築界の重鎮、9代伊藤平左衛門(1829-1913)、大島盈株(1842-1925)、木子清敬(1845-1907)、伊東忠太(1867-1954)などの活動を、彼らの軌跡に重ね合わせます。このような手順で、本展のテーマ「工匠と近代化―大工技術の継承と展開」の広がりが目で見えるように、展示を構成しています。

主 催:文化庁

企 画:文化庁国立近現代建築資料館

協 力:公益財団法人東京都公園協会

工匠と近代化展実行委員

池上 重康(北海道大学助教)

清水 隆宏(岐阜工業高等専門学校准教授)

永井 康雄(山形大学教授)

山崎 幹泰(金沢工業大学教授)

川向 正人(当館主任建築資料調査官)

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)

湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。

入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]

都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。

ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

【当館へのご案内】

最寄駅からのご案内をこちらに掲載しておりますので、御覧ください。

【入館、観覧に際してのお願い】

・本展は一部を除き撮影不可ですので、予めご理解の上来館願います。撮影可能なものはロビーおよび入口のパネルと展示室で撮影可と示されている展示品のみです。

・手指への消毒の御協力をお願いします。

・検温への御協力をお願いします。

(発熱を含めて体調の思わしくない方は、入館を御遠慮ください。また、受付で体調不良と判断された際は、入館をお断りします。)

・記帳(氏名、電話番号)への御協力をお願いします。

・来館者同士の距離を充分に確保し、会話は最小限にお願いします。

【国立近現代建築資料館の取組】

・館内の清掃、消毒、換気を充分に行います。

・混雑した場合は、展示室への入室を制限しております。

・展示資料間の距離を充分に確保し、タッチパネルや図録見本の設置は行いません。

・スタッフはマスク又はフェイスシールドを着用します。

【図録について】

展覧会場受付にて本展の図録の配布を行っております。

※通常は、別館1階事務室にて配布しておりますが、新型コロナウィルス感染拡大防止対策の一環として、展示会場受付での配布としております。ご理解賜りますようお願いします。

【展示について】

申し訳ありませんが、現在出陳を調整中のものもございます。

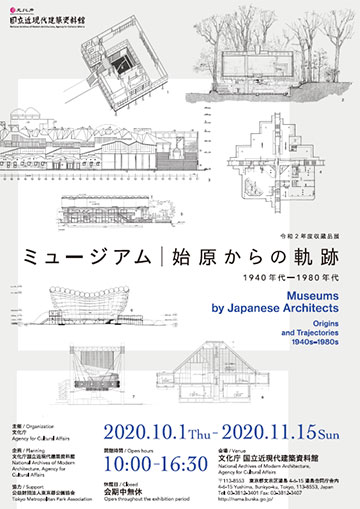

ミュージアム1940年代-1980年代:始原からの軌跡

|

2020.10.1[木]-2020.11.15[日] |

|---|

『ミュージアム1940年代-1980年代:始原からの軌跡』は終了しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じつつ、令和2年度収蔵品展「ミュージアム1940年代-1980年代:始原からの軌跡」を開催します。

ミュージアムは、ルネサンス期に、王侯貴族が蒐集した古代の彫像などを、庭園や歩廊(ギャラリー)に陳列し、それを歩きながら鑑賞して楽しんだところから、本格的に始まったと考えられています。その当初からミュージアムは、開放されて、公衆の芸術的感性を育む場として活用される傾向がありました。長くて、広さと高さもあり、おだやかに自然光が射す空間と、移動しながらの作品鑑賞。作品の保護を大前提としつつ、理想の距離・光・開放感・動線などが追求されてきたミュージアムが、今回のテーマです。

当館がすでに収蔵し、また収蔵の運びとなった図面・スケッチなどを用いての、日本人建築家の設計によって1940年代-1980年代に国内外で実現したミュージアムに関する展覧会となります。始原に立ち返って、その本来の在り方を考える機会とするために、当展では、博物館・美術館・工芸館・歴史民俗資料館などを含み、広く展示空間を捉える概念として「ミュージアム」を用いています。 展示された図面やスケッチは、ミュージアムごとの、アイデアの具体化すなわち「始原からの軌跡」を視覚化するものでもあります。そこからは、理想のミュージアムの実現に向けて奮闘する建築家・建築構造家たちの熱い思いが伝わってきます。

この機会に、ぜひ当展に、また近隣のミュージアムに、足をお運びください。

※本展特設ページはこちらです。

主 催:文化庁

企 画:文化庁国立近現代建築資料館

協 力:公益財団法人東京都公園協会

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)

湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。

入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]

都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。

ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

【入館、観覧に際してのお願い】

・手指への消毒の御協力をお願いします。

・検温への御協力をお願いします。

(発熱を含めて体調の思わしくない方は、入館を御遠慮いただきます。)

・記帳(氏名、電話番号)への御協力をお願いします。

・来館者同士の距離を充分に確保し、会話は最小限にお願いします。

【国立近現代建築資料館の取組】

・館内の清掃、消毒、換気を充分に行います。

・混雑した場合は、展示室への入室を制限しております。

・展示資料間の距離を充分に確保し、タッチパネルや図録見本の設置は行いません。

・スタッフはマスク又はフェイスシールドを着用します。