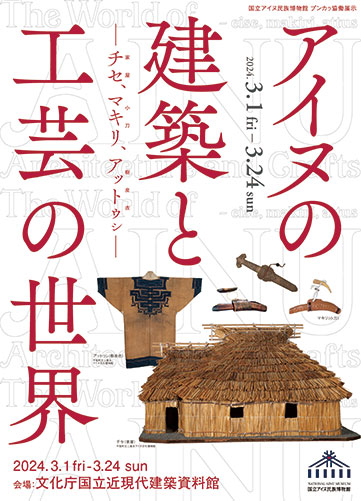

国立アイヌ民族博物館 プンカㇻ協働展示 「アイヌの建築と工芸の世界- チセ、マキリ、アットゥㇱ -」

|

令和6年3月1日(金)~3月24日(日) |

|---|

国立アイヌ民族博物館 プンカㇻ協働展示 「アイヌの建築と工芸の世界- チセ、マキリ、アットゥㇱ -」は終了しました。

開催にあたって

この度、文化庁国立近現代建築資料館で、国立アイヌ民族博物館プンカラ協働展示「アイヌの建築と工芸の世界―チセ、マキリ、アットゥシ―」を開催いたします。当資料館と国立アイヌ民族博物館はともに文化庁所管の施設であることから、両館が協力し、普段は北海道白老町で公開しているアイヌ文化の展示を、東京の皆様にご覧いただくこととなりました。

アイヌ文化における建築物として、アイヌ語で「チセ」という家屋があります。明治以降に生活文化の変化によって徐々に姿を消していった伝統的な「チセ」は、さまざまな儀礼が執り行われる場であり、生活を支える道具類もこの「チセ」の中でつくりだされてきました。それらの技術は現代にも受け継がれています。この度は、伝統的な「チセ」のつくりや使われ方を中心に、アイヌの生活道具やその素材である植物のほか、現代も製作される工芸品を展示します。

展示室では、国立アイヌ民族博物館が行っている「アイヌ文化でつながる博物館等ネットワーク事業(愛称 プンカラ)」の会員機関であり、アイヌ資料を所蔵する博物館や資料館などを紹介しています。この中の多くの施設は北海道に所在しております。この機会にアイヌ文化についてのご理解を深めていただくとともに、国立アイヌ民族博物館をはじめ、プンカラ会員機関の博物館なども北海道旅行での行き先のひとつとしてご検討いただければ幸いです。

文化庁国立近現代建築資料館長

(文化庁企画調整課長)

寺本 恒昌

展示概要

プンカㇻ協働展示は、アイヌ文化でつながる博物館等ネットワーク事業(愛称 プンカㇻ)の事業として、国立アイヌ民族博物館と68の会員機関が協力し、アイヌ文化を紹介する展覧会です。

「チセ」はアイヌ語で「家屋」を指す言葉です。生活の中心となるチセは、人が生まれ、育ち、仕事をし、カムイに祈る場所です。チセの建材はもちろん、祭事具や道具の素材には植物が多く用いられています。男性はマキリ(小刀)で木を彫りだして、独自の文様を刻み、女性は樹皮からつくった糸で布を織り、刺繍を施して、アットゥㇱ(樹皮衣)をつくり上げました。このような木で作られたものを使いながら、今もカムイとともに暮らしているのです。

本展覧会では、伝統的なチセのつくりや使われ方を中心に、植物を素材としたアイヌの民具を紹介します。さらに、現代の作り手による工芸品など今に息づくアイヌ文化をご覧ください。チセを中心としたくらしから、アイヌ文化への理解を深めていただければ幸いです。

詳しくはこちらをご覧ください。

主 催:国立アイヌ民族博物館

共 催:文化庁国立近現代建築資料館、浦幌町立博物館、新ひだか町博物館、平取町立二風谷アイヌ文化博物館

後 援:北海道アイヌ協会

会 場:文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:令和6年3月1日(金)~令和6年3月24日(日)

*毎週月曜休館 ※土・日・祝は旧岩崎邸庭園のみからの入場(有料)となります

時 間:10:00‐16:30

観覧料:無料(入館方法をご確認ください)

入館方法:・展覧会のみ観覧(平日のみ利用可)

湯島地方合同庁舎正門より入館。入館料無料。都立旧岩崎邸庭園には入場できません。

・旧岩崎邸庭園と同時観覧

都立旧岩崎邸庭園より入館。旧岩崎邸庭園入園料(一般400円)が必要。

展示に関するお問い合わせ先

国立アイヌ民族博物館

〒059-0902 北海道白老郡白老町若草町2-3-1

電話番号:0144-82-3914(ウポポイ代表電話)

アクセスに関するお問い合わせ先

国立近現代建築資料館

東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内

電話番号:03-3812-3401

施設案内と当館までの道のりはこちらをご覧ください。

共催展

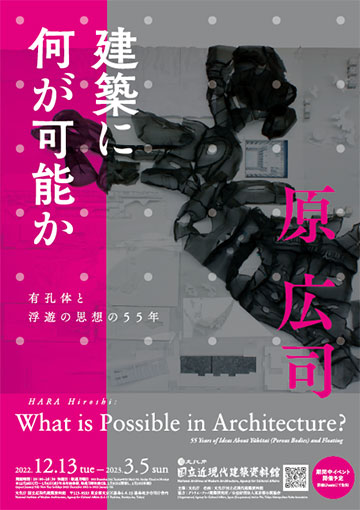

令和4年度展覧会 原広司 建築に何が可能か-有孔体と浮遊の思想の55年-

|

令和4年12月13日(火)~令和5年3月5日(日) |

|---|

『令和4年度展覧会 原広司 建築に何が可能か-有孔体と浮遊の思想の55年-』は終了しました。

建築家・原広司は、東京大学で28年に渡り教鞭をとりながら、個人住宅から美術館や教育施設、さらに駅舎、高層建築、ドーム建築などの大規模建築に至るまで幅広く建築作品を創り出してきた。その中には、JR京都駅、大阪の新梅田シティ・スカイビル、札幌ドームなど世界的に著名なランドマーク作品も含まれる。

また原による数学、哲学、芸術をはじめとした多様な視点からの建築に関する思索は、日本の現代建築の発展を大きく牽引した。その代表である1967年の著書『建築に何が可能か』における「有孔体」と「浮遊」の思想に始まる原の思想は、その後、反射性住居、多層構造、機能から様相へ、集落の教え、離散的空間など多彩な建築概念に発展し、現代建築に計り知れない影響を与えた。加えて、他文化分野との交流にも大いに貢献し、一例をあげると、原が、友人である小説家・大江健三郎の故郷の愛媛県で設計した内子町立大瀬中学校は、大江健三郎の小説『燃えあがる緑の木』(1995年)の中に形を変えて登場する。

本展覧会では、近年、原広司+アトリエ・ファイ建築研究所から国立近現代建築資料館に寄贈が進められている建築資料群の中から、「有孔体」と「浮遊」というテーマの展開を示す図面とスケッチを、年代を追いながら展示。原広司作品の根源であるこの二つの発想が、住宅から大規模建築、都市に至るまで、いかに具現化し、発展したかという点に着目する。「思想:オブジェ、イメージ図、著作物」、「構想:スケッチ」、「実想:設計図面」という三つの「想」による展示を通し、原広司の思想と実体的建築の関係を解読するための場、独創的な建築デザインの背後にある思考や知的側面へと誘う。

主 催:文化庁

協 力:アトリエ・ファイ建築研究所、公益財団法人東京都公園協会

会 場:文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:令和4年12月13日(火)~令和5年3月5日(日)

*12月26日(月)~1月4日(水)年末年始休館、毎週月曜休館(但、1月9日は開館し、1月10日休館)

時 間:10:00‐16:30

展覧会ガイドツアーのご案内

本展では、当館展示担当スタッフによるガイドツアーを開催します。

日時 : 12月16日(金)、20日(火)、23日(金)、

1月6日(金)、13日(金)、17日(火)、20日(金)、24日(火)、27日(金)、31日(火)、

2月3日(金)、7日(火)、10日(金)、14日(火)、17日(金)、21日(火)

14時から約50分程度

集合場所 : 当館2階ロビー(展示室前)に14時集合。予約不要、先着15名程度。

展示内容

1.有孔体と浮遊の思想の誕生 1960年代

伊藤邸(1967)、慶松幼稚園(1967)

2.反射性住居と世界の集落調査 1970年代

原邸(1974)、ニラム邸(1978)、工藤山荘(1976)

3.公共建築と様相論 1980年代

田崎美術館(1986)、飯田市美術博物館(1988)、ヤマトインターナショナル(1986)、那覇市立城西小学校(1987)、内子町立大瀬中学校(1992)

4.巨大建築での有孔体と浮遊の実現 1990年代

新梅田シティ・スカイビル(1993)、JR京都駅ビル(1997)、宮城県図書館(1998)、札幌ドーム(2001)

Ⅹ.コンペティションとイマジナリー

500M×500M×500M(1992)、ピエモンテ州新庁舎設計競技(2000)、実験住宅モンテビデオ(2003)

企画運営、問合せ先

文化庁 国立近現代建築資料館

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs

https://nama.bunka.go.jp

TEL 03-3812-3401 FAX 03-3812-3407

Email: nama@mext.go.jp

展覧会関連イベントのご案内

ここでは、本展と密接に関連する内容のイベント等を紹介しております。問合せや申込は、直接、イベントの主催者宛にお願いします。

1)2022年度 立命館大学特別講義 「原広司 有孔体と浮遊の思想 2022」

日時:2022年12月22日(木)18:00‐19:30

会場:ZOOMウェビナー(定員1000人) 事前申し込みが必要です。

詳細や申込方法は、こちらからご覧ください。

*関連イベント:立命館大学オンライン特別講義 「原広司 有孔体と浮遊の思想 2022」放映のお知らせ

2022年12月22日に開催された関連イベントである、立命館大学オンライン特別講義 「原広司 有孔体と浮遊の思想 2022」の動画(1時間半)を会場ロビーにて放映します。

日時:会期中平日(火~金)15:00~16:30

場所:当館2F ロビー(展示室前)

文化庁国立近現代建築資料館 [NAMA] 10周年記念アーカイブズ特別展 日本の近現代建築家たち 広報用資料

掲載ファイル

下記のプレスリリース資料はご自由にお使いください。媒体等への掲載時は、その旨nama@mext.go.jpにご一報いただくとともに当館宛てに一部ご送付願います。

○プレスリリース

画像の利用

プレスリリース「広報画像一覧」に掲載している画像の利用を希望される方は、下記申請書にご記入の上、メールの添付ファイルでご提出願います。申請書を確認後、担当者から直接画像を提供いたします。

申請書提出先

国立近現代建築資料館 nama@mext.go.jp

メールタイトルに [日本の近現代建築家たち展広報] とご記入ください

取材について

本展取材を希望される方は、nama@mext.go.jpにお問い合わせ願います。メールタイトルに [日本の近現代建築家たち展広報] とご記入ください。

メールご送付後、3営業日内に返信がない場合は、セキュリティ上の理由による不達の可能性がございますので、お手数ですが03-3812-3401まで、「展覧会広報の件で」とお尋ねください。

文化庁国立近現代建築資料館 [NAMA] 10周年記念アーカイブズ特別展 日本の近現代建築家たち

![文化庁国立近現代建築資料館 [NAMA] 10周年記念アーカイブズ特別展 日本の近現代建築家たち](https://nama.bunka.go.jp/wp-content/uploads/2023/07/nama_poster.jpg) |

第1部:覚醒と出発 |

|---|

『文化庁国立近現代建築資料館 [NAMA] 10周年記念アーカイブズ特別展 日本の近現代建築家たち』は終了しました。

文化庁国立近現代建築資料館(National Archives of Modern Architecture [略称 NAMA])は、平成24(2012)年11月に設置が決定され、平成25(2013)年5月に開館して、設立10周年を迎えました。日本の近現代建築は世界的にも評価が高く、それら資料の一部は有名海外美術館等でのコレクションにもなっています。こうした日本の新たな建築文化を国内で守り、アーカイブズとして発展させてゆくため当資料館は設立されました。この10年でコレクション(所蔵資料群)は30を超え、手描き図面を中心とした建築資料の収蔵は、20万点を超えました。図面をはじめ、スケッチ、関連資料、写真アルバム等、多岐に渡り、コレクション毎に内容は異なります。多様な資料を通し、近現代建築家達の軌跡を見ることができます。

この10年の活動を紹介しながら、NAMAの建築家アーカイブズより、日本の近現代を創り上げてきた12名の建築家たちに関するコレクションを、2部に分けて紹介します。

第1部:覚醒と出発

建築家たちが建築界に名を刻んだ出発点となった作品や、日本の近現代建築の発展に大きく貢献した作品や活動を展示します。それぞれの建築家たちがどのような想いからこれらの作品を発想し、実現させたのか、これらの建築が社会や建築史においてどのような位置づけとなってゆくかをたどります。

第2部:飛躍と挑戦

建築家たちの飽くなき挑戦の数々を紹介します。代表的な作品のみならず、未完に終わった名作やコンペへの意欲的な応募案を加えた展示を通じて、生涯かけて挑み続ける建築家たちの創造力と生き様をご覧いただきます。

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

会 場:文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:令和5年7月25日(火)~10月15日(日)、令和5年11月1日(水)~令和6年2月4日(日)

*12月28日(木)~1月4日(木)年末年始休館、毎週月曜休館(但、9月18日、10月9日、1月8日は開館、9月19日、10月10日、1月9日は休館。)

時 間:10:00‐16:30

展示内容

第1部:覚醒と出発

展示作品予定(展示作品は変更になる場合もあります。)

吉田鉄郎:別府市公会堂(1928年)

岸田日出刀:海外近代建築調査記録(1925,1936年他)

坂倉準三:神奈川県立近代美術館(1951年)

前川國男:晴海高層アパート(1958年)

丹下健三:広島平和記念資料館(1955年)

吉阪隆正:ヴィラ・クゥクゥ(1957年)

大髙正人:千葉県文化会館、千葉県立図書館(1967,1968年)

高橋靗一*:佐賀県立図書館(1962年,内田祥哉と共同設計)*(靗一の「靗」は青偏に光)

大谷幸夫:国立京都国際会館(1963-1966年)

菊竹清訓:出雲大社庁の舎(1963年)

原広司:粟津邸(1972年)

安藤忠雄:住吉の長屋(1976年)

Theater NAMA Part 1

第2部:飛躍と挑戦

展示作品予定(展示作品は変更になる場合もあります。)

吉田鉄郎:東京中央郵便局(1931年)、忠霊塔コンペ案(1939年)

岸田日出刀:ゴルフコースと倶楽部ハウスのデザイン

坂倉準三:新宿西口計画(1966年)、神奈川県庁新庁舎(1966年)

前川國男:ポンピドゥセンターコンペ案(1971年)、最高裁判所コンペ案(1968年)

丹下健三:シンガポール・スポーツ・コンプレックス計画(1972年)

吉阪隆正:大学セミナーハウス(1965年)

大髙正人:京都国際会議場コンペ案(1963年)、広島基町・長寿園団地(1978年)

高橋靗一*:浪速芸術大学コンペ案(1964年)、群馬県立館林美術館(2001年)*(靗一の「靗」は青偏に光)

大谷幸夫:国立京都国際会館(1963-1966年)、最高裁判所コンペ案(1968年)

菊竹清訓:海上都市、京都国際会議場コンペ案(1963年)、アクアポリス(1975年)

原広司:ケルン・メディアパーク・コンペ案(1988年)、影のロボット(1986年)

安藤忠雄:水の教会(1988年)

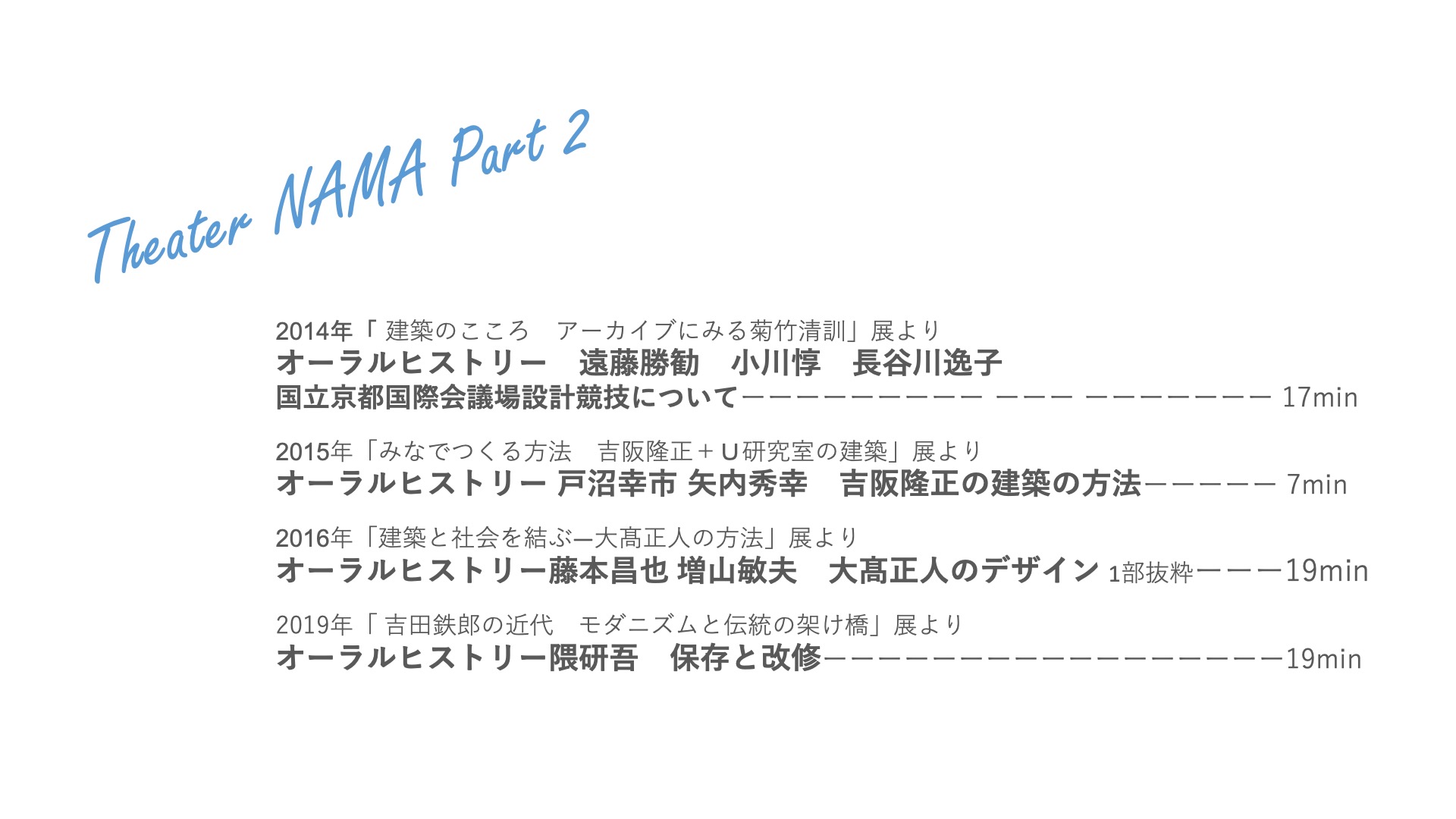

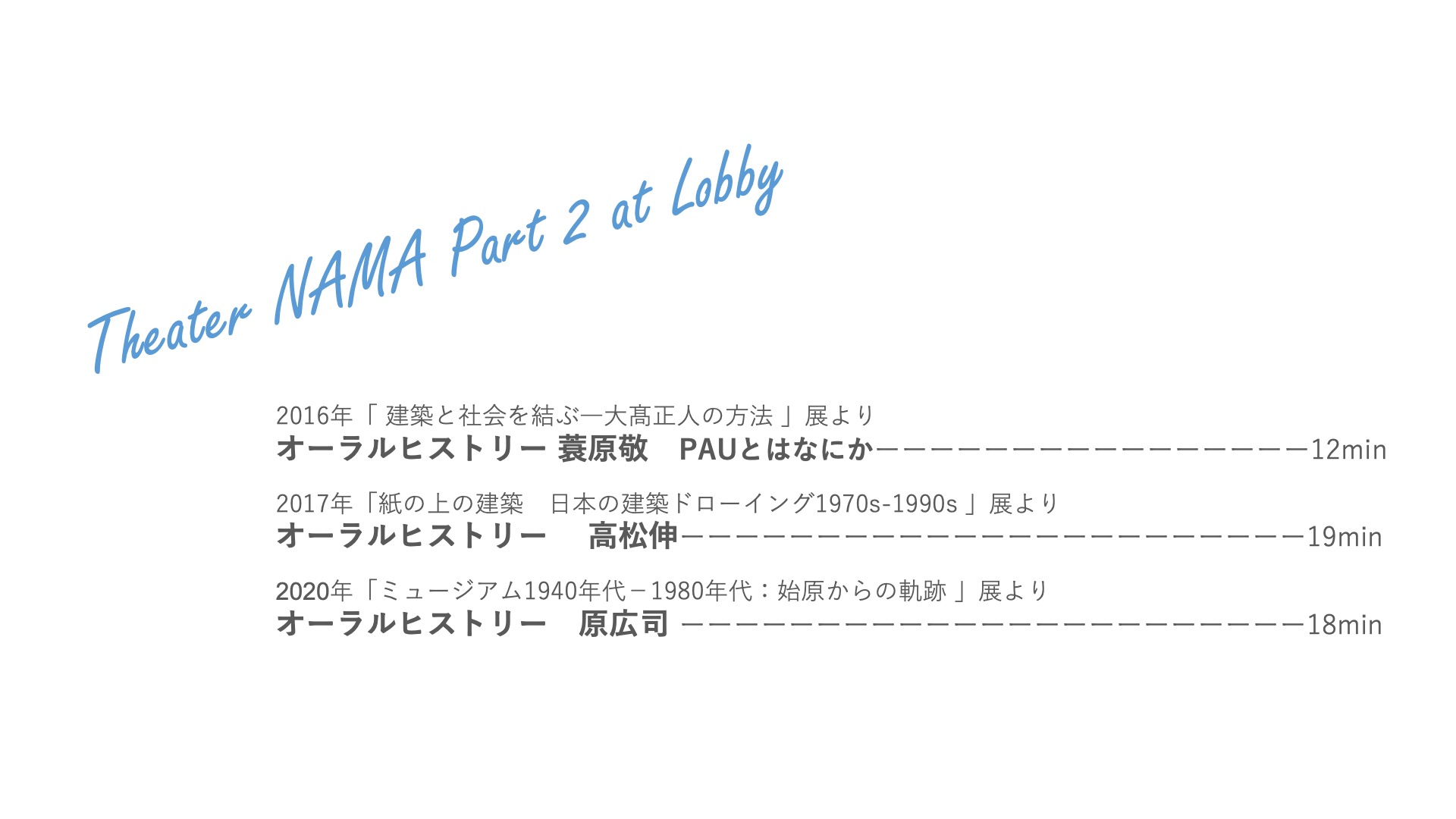

Theater NAMA Part 2

ガイドツアーのご案内

本展では、11月9日(木)より、定期的に当館展示担当スタッフによるガイドツアーを開催します。

日時:11月9日、16日、30日、12月7日、14日、21日、1月11日、18日

時間:14時から約50分程度

予約不要、先着15名程度。(参加者が多い場合は複数班に分かれて開催)

参加希望の方は、14時前に展示室ロビーにてお待ちください。

企画運営、問い合わせ先

文化庁 国立近現代建築資料館

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs

https://nama.bunka.go.jp

TEL 03-3812-3401 FAX 03-3812-3407

Email: nama@mext.go.jp

※お願い

当館に駐車場はございません。車いす等ご利用の方は事前にご遠慮なくご連絡ください。

また、当館は旧来の基準で建てられた建物を改修して利用しているため、バリアフリー対応になっていないことをあらかじめご了承願います。

本展の特徴と見どころ

- 有名建築の貴重なアーカイブスを鑑賞できる

- 日本の近現代建築の展開に貢献した12名の著名な建築家の作品や活動を、オリジナル資料(図面をはじめとした収蔵品の数々)で見ることができます。

- 2部構成なので、夏冬2回楽しめる

- 「第1部 覚醒と出発」と「第2部 飛躍と挑戦」はそれぞれのテーマを持ち、展示作品も異なりますので、両方をご覧いただくことで、近現代建築の展開を、より多面的に理解いただけます。

- 多彩な建築資料を知ることができる

- 資料は、図面をはじめ、スケッチ、関連資料、日記、写真アルバム等、多岐に渡り、建築家のコレクション毎に内容が異なります。アーカイブズならではの多彩な建築資料の展示を楽しめます。

- 建築資料館の活動がわかる

- 資料館は、日本の新たな建築文化資料を国内で収蔵し、アーカイブズとして活用してゆくことを目的とします。本展覧会では、10年の活動の成果および日々行っている作業内容も紹介します。