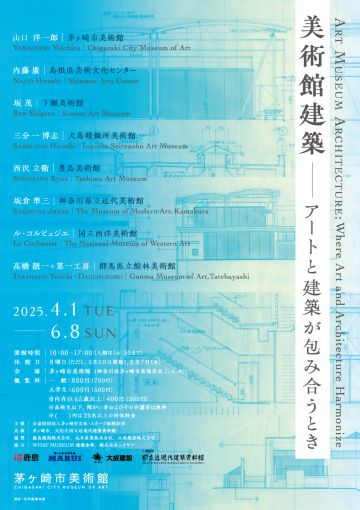

茅ヶ崎市美術館での共催展 「美術館建築-アートと建築が包み合うとき」 Art Museum Architecture: Where Art and Architecture Harmonize

|

会期:2025年4月1日(火)-6月8日(日) |

|---|

展示概要(茅ヶ崎市美術館PRESS RELEASE 2025.02より抜粋)

地域に根ざした建築設計で知られる山口 洋一郎の「茅ヶ崎市美術館」は、鳥が翼を広げたような屋根が特徴的です。この湘南の軽やかな空気をまとう当館を舞台に、場の特性を活かす“サイト・スペシフィックな芸術”として、5つの珠玉の「美術館建築」を取り上げます。

石見地方特産の石州瓦で建物全体を覆い、釉薬の違いにより玉虫色の建築を創り上げた内藤 廣「島根県芸術文化センター」。広島の造船技術を活用した可動展示室を中心に、所蔵作品から着想を得たエミール・ガレの庭、10棟のヴィラ、レストランからなる海辺にたたずむ坂 茂「下瀬美術館」。瀬戸内の島につくられた銅製錬所の遺構を活用し、周囲の丹念なリサーチのもと、風・水・太陽を“動く素材”として扱い、自然エネルギーによる循環型建築を創り出した三分一 博志「犬島精錬所美術館」。環境・アート・建築が一体となり、上部に大きく開けた穴からうつろう自然を採り込む唯一無二の空間で知られる西沢 立衛「豊島美術館」。加えて、国内の建築資料のアーカイブを行う文化庁国立近現代建築資料館が所蔵する3つの美術館、坂倉 準三「神奈川県立近代美術館」、ル・コルビュジエ「国立西洋美術館」、高橋 靗一※+第一工房「群馬県立館林美術館」のオリジナル図面も公開します。

本展では、模型や設計図面に加え、初期アイデアスケッチ、建築素材、実験過程がわかる資料を通じ、建築家の思考を辿るとともに、その場所にその美術館がある意味を探っていきます。

※読み方:ていいち 靗一の「靗」は青偏に光。以下全て同様。

茅ヶ崎市美術館での共催展

「美術館建築-アートと建築が包み合うとき」

Art Museum Architecture: Where Art and Architecture Harmonize

会 期:2025年4月1日(火)-6月8日(日)

会 場:茅ヶ崎市美術館

休館日:毎週月曜日(ただし、5月5日は開館)、5月7日(水)

開館時間:10:00-17:00(入館は16:30まで)

料 金:一般800(700)円 大学生600(500)円 市内在住65歳以上400(300)円

主 催:公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

共 催:茅ヶ崎市、文化庁国立近現代建築資料館

協 賛:鹿島建設株式会社、丸井産業株式会社、大成建設株式会社

協 力:WHAT MUSEUM 建築倉庫、株式会社シラヤマ

本展のみどころ(茅ヶ崎市美術館PRESS RELEASE 2025.02より抜粋)

1. 山口洋一郎設計による湘南の海風薫る茅ヶ崎市美術館を舞台に「美術館建築」に焦点をあてた、当館初となる本格的な建築展を開催!

2. 世界的に活躍する建築家・内藤 廣、坂 茂、三分一 博志、西沢 立衛による展示と講演会を実施!

3. 模型や設計図面に加え、初期アイデアスケッチ、建築素材、実験過程がわかる映像資料など、建築にまつわる多様な作品を展示!

4. 岸田國士戯曲賞受賞の注目の劇作家・山本 卓卓による本展のための書き下ろし詩集「空間の詩」を初公開!

5. 文化庁国立近現代建築資料館が所蔵するオリジナル図面を含む貴重な建築資料約70 点を一挙公開!

本展に関するお問い合わせ先

茅ヶ崎市美術館

〒253-0053

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-4-45

(市立図書館隣り・高砂緑地内)

TEL 0467-88-1177

FAX 0467-88-1201

https://www.chigasaki-museum.jp/

日本の万国博覧会 1970-2005 広報用資料

掲載ファイル

下記のプレス案内資料はご自由にお使いください。媒体等への掲載時は、その旨nama@mext.go.jpにご一報いただくとともに当館宛てに一部ご送付願います。

○プレス案内

画像の利用

「広報画像一覧」に掲載している画像の利用を希望される方は、下記申請書にご記入の上、メールの添付ファイルでご提出願います。申請書を確認後、担当者から直接画像を提供いたします。

申請書提出先

国立近現代建築資料館 nama@mext.go.jp

メールタイトルに [万博展広報] とご記入ください

取材について

本展取材を希望される方は、nama@mext.go.jpにお問い合わせ願います。メールタイトルに [万博展広報] とご記入ください。

メールご送付後、3営業日内に返信がない場合は、セキュリティ上の理由による不達の可能性がございますので、お手数ですが03-3812-3401まで、「展覧会広報の件で」とお尋ねください。

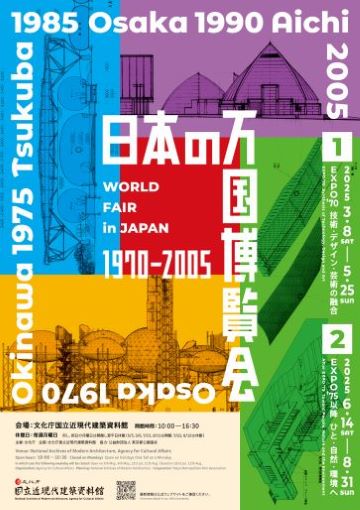

日本の万国博覧会1970-2005

|

第1部「EXPO’70 技術・デザイン・芸術の融合 」 |

|---|

万国博覧会は、元々は、19世紀に各国の優れた物品を集めて展示する展覧会として始まりました。万国博覧会の建築は、展示品の器の役割を果たすためのものですが、近代建築の発展に大きな貢献をもたらしました。例えば、1889年パリ万国博覧会に際して、会場のゲートおよび展望台として建設されたエッフェル塔は、当時最先端の鉄骨造建築であり、今日でもパリのランドマークとして機能しています。万国博覧会が、国の威信をかけた催事であると同時に、短期間のみ使用される建築であることが、様々な建築的な実験を促し、その結果、万博建築は近代建築の進化に大きく貢献することになりました。

日本国内では、これまで日本万国博覧会(大阪万博、EXPO’70、1970年)、沖縄国際海洋博覧会(1975年)、つくば国際科学技術博覧会(1985年)、国際花と緑の博覧会(1990年)、日本国際博覧会 愛・地球博(2005年)の5回の万国博覧会が開催されており、大阪・関西万博[ 2025年4月13日(日) – 10月13日(月) ]がそれに続き、6回目ということになります。

本展覧会は、当館が所蔵する図面や企画段階の資料を中心とした展示を行い、これまでの5回の万国博覧会の会場計画と施設デザインに関する理解を深めていただくことを目的とします。本展覧会を通じて、万国博覧会が果たした建築史上の役割の一端を理解しながら、博覧会建築ならではの建築デザイン上の創意工夫をご鑑賞ください。

主 催:文化庁

企 画:文化庁国立近現代建築資料館

協 力:公益財団法人 東京都公園協会

会 場:文化庁国立近現代建築資料館

(〒113-8553 東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:第1部「EXPO’70 技術・デザイン・芸術の融合 」 2025年3月8日(土)~5月25日(日)

第2部「EXPO’75以降 ひと・自然・環境へ」 2025年6月14日(土)~8月31日(日)

休館日:毎週月曜日 但し、祝日の月曜日は開館し翌平日 休館。

(5月5日、6日、7月21日、8月11日開館、7月22日、8月12日休館)

(5月26日~6月13日展示入れ替えにつき休館)

時 間:10:00-16:30

入館方法:

・展覧会のみ観覧の場合(平日のみ)

湯島地方合同庁舎正門より入館。無料。都立旧岩崎邸には入場できません。

・旧岩崎邸庭園と同時観覧の場合(土日祝及び平日)

都立旧岩崎邸庭園より入館。有料。都立旧岩崎邸庭園入園料(一般400円ほか)が必要。

※お願い

当館に駐車場はございません。車いす等ご利用の方は事前にご遠慮なくご連絡ください。

また、当館は旧来の基準で建てられた建物を改修して利用しているため、バリアフリーに対応しておりませんが、お困りごとがございましたらお気軽に受付にお声がけください。

第1部 展示内容(2025年3月8日~5月25日) 終了しました

第1部「EXPO’70 技術・デザイン・芸術の融合 」では、5回の万国博覧会の概要を紹介しつつ、特に日本万国博覧会(大阪万博)について代表的な施設の図面等を通して、技術・デザイン・芸術の融合に向けた創造的な挑戦と努力の証を展示します。

Section 1.シンボルゾーン

主な展示:丹下健三「基幹施設計画 大屋根・お祭り広場」、菊竹清訓「エキスポタワー」、菊竹清訓「南広場」、大髙正人「メインゲート」

大髙正人|大阪万博 メインゲート 平面図|1970年

菊竹清訓|大阪万博 エキスポタワー広場 S3棟 一般図 構造図|1969年

Section 2.パビリオン

主な展示:前川國男「自動車館」、前川國男「鉄鋼館」、坂倉準三 「電力館」、 村田豊「電力館水上劇場」、 村田豊「富士グループパビリオン」、大谷幸夫「住友童話館」

前川國男|大阪万博 自動車館 第2パビリオン詳細図|1968年

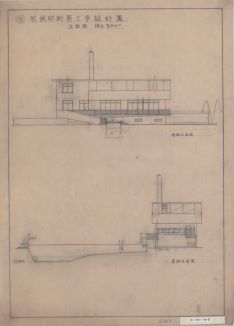

坂倉準三|大阪万博 電力館 南立面図|1968年

大谷幸夫|住友童話館 北側立面図|1970年

村田豊|富士グループパビリオン 断面透視図|1970年

第2部 展示内容(2025年6月14日~8月31日)

第2部「EXPO’75以降 ひと・自然・環境へ」では、日本万国博覧会(大阪万博)の一部展示替えを行い、他の4つの博覧会に関する収蔵図面と資料を展示します。EXPO’70の技術を前面に出した総合テーマから、人間の居住、海や山などの自然、さらに地球の環境への配慮へと総合テーマが変化し、それに伴って、博覧会の会場計画の手法や建築デザインも変化を遂げる様子を展示します。

Section 1.日本万国博覧会

主な展示:第1部展示資料を入れ替えます。

Section 2. 沖縄国際海洋博覧会

主な展示:菊竹清訓 「アクアポリス」、村田豊「芙蓉グループパビリオン」、木村俊彦「水族館(槇文彦設計)」構造設計資料

村田豊|沖縄海洋博覧会 芙蓉グループパビリオン 断面図|1974年

Section 3. つくば国際科学技術博覧会

主な展示:大髙正人「エキスポホール」、大髙正人「外国館」、菊竹清訓 「外国館」、高橋てい一+第一工房「迎賓館」、関連資料に、川添登「会場計画資料」

大髙正人|つくば国際科学技術博覧会 Fブロック全体アクソノメトリック図|1985年

Section 4. 国際花と緑の博覧会

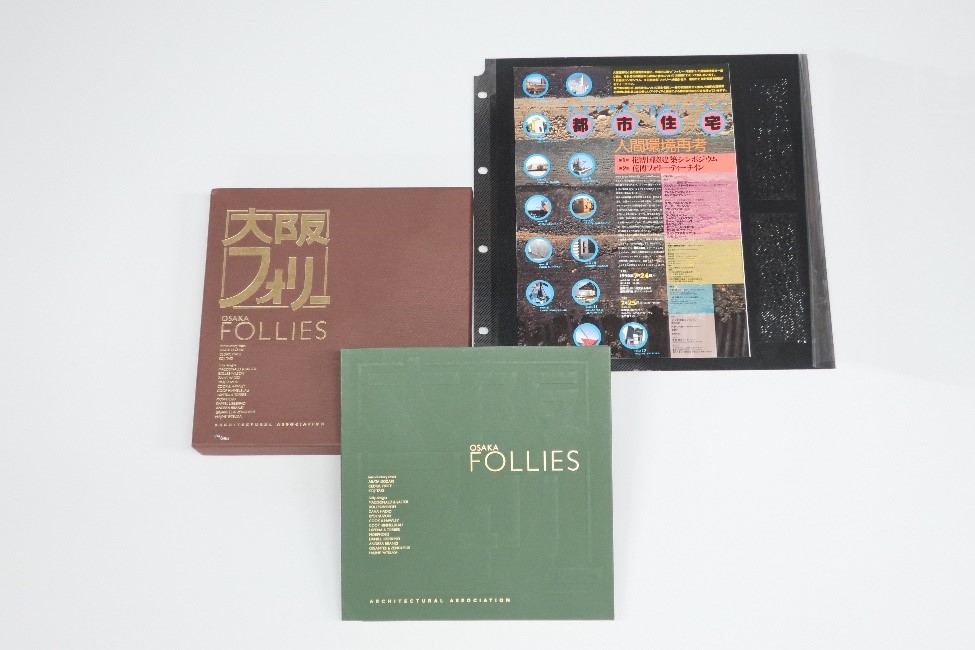

主な展示:「建築都市ワークショップ旧蔵『13のフォリー』資料」

建築都市ワークショップ旧蔵 国際花と緑の博覧会 関連資料

Section 5. 日本国際博覧会 愛・地球博

主な展示:菊竹清訓 「グローバルループ」、高橋てい一+第一工房「瀬戸愛知県館」

高橋てい一+第一工房|瀬戸会場愛知県館 構造概要図|2003年

シンポジウム(第2部)のご案内

下記の通り、館内シンポジウムを開催いたします。参加に際して、予約は不要です。座席30名分を準備しますが、参加者が多い場合、立見席となる場合がありますので、ご了承願います。皆様のご参加をお待ちしています。

主題:「知られざる試みと隠れた意義 ― EXPO’75以降の万博会場デザインについて」

日時:6月28日(土)14:00 ~ 15:30(講演各20分の後、討論・質疑応答)

場所:文化庁国立近現代建築資料館 展示室前ロビー(2階)

パネラーおよびテーマ:

「幻のマスタープラン群 つくば科学万博」小林克弘(当館主任建築資料調査官・東京都立大学名誉教授)

「Osaka Follies/大阪フォリーは役立たず建築だったのか? 花と緑の博覧会1990年」 鈴木明(近現代建築論、工学博士)

「EXPOにみる建築のTURNING POINT―between analogue – digital」宇野求(建築家、工学博士)

進行:王聖美(当館研究補佐員)

概要:EXPO’75以降の万博会場計画では、様々な試みがなされましたが、今日では、多くのことが忘れ去られつつあります。著名建築家たちによって作成されたつくば科学万博の知られざるマスタープラン。花博において、プロデューサー磯崎新が選んだリベスキンド、ザハ・ハディッドらの世界の若手建築家による13のフォリー(あずまや)の役割。環境との共生・調和が追及された愛知万博の位置づけ。本シンポジウムでは、これらの試みや挑戦に焦点を当て、その意義を再考します。

第1回 館内シンポジウム「EXPO’70(大阪万博)を回想し、再考する」の再上映

2025年3月23日に開催した館内シンポジウム「EXPO’70(大阪万博)を回想し、再考する」のリピート上映を行ないます。

日 時 :2025年6月28日(土) 11時~12時(予定)

※時間は変更になる場合があります。座席20席、予約不要

パネラー:田路貴浩、前田尚武、小林克弘

「大阪万博の会場計画」 田路貴浩(京都大学大学院工学研究科建築学専攻 教授)

「お祭り広場のデザイン」前田尚武(京都美術工芸大学 特任教授)

「世界の万博建築の系譜」小林克弘(当館主任建築資料調査官・東京都立大学名誉教授)

第1部館内シンポジウム

日時:3月23日(日)14:00~15:30

場所:国立近現代建築資料館、展示室前ロビー(2階)

主題:EXPO’70(大阪万博)を回想し、再考する

パネラー:

「大阪万博の会場計画」 田路貴浩(京都大学大学院工学研究科建築学専攻 教授)

「お祭り広場のデザイン」前田尚武(京都美術工芸大学 特任教授)

「世界の万博建築の系譜」小林克弘(当館主任建築資料調査官・東京都立大学名誉教授)

進行・王聖美(当館研究補佐員)

ガイドツアーのご案内

本展では、当館展示担当職員によるガイドツアーを行います。

日時:7月3日(木)、17日(木)、31日(木)、8月21日(木)

時間:14時~15時

参加方法:参加希望の方は、14時前に展示室ロビー(2階)にてお待ちください。

予約不要。先着15名程度。(参加者が多い場合は複数班に分かれて開催します)

第1部ガイドツアー

日程:(4/3~5/15の以下の隔週木曜日)

4月3日(木)、4月17日(木)、5月1日(木)、5月15日(木)

時間:14時~15時

本展の特色・みどころ

1)万博博覧会を楽しむための基礎知識が得られます

日本における5回の万国博覧会についての展示を通じて、万博建築のデザインや会場計画についての基礎知識を身につけることができます。それにより、大阪・関西万博をより一層楽しめることでしょう。

2)万博建築のオリジナル図面が見られる貴重な機会

これまで万博建築は、写真での紹介が中心で、原図の公開は稀でした。本展は、館蔵資料約20万点の中から、初公開を含む日本の万国博覧会に関連する資料を一挙に公開します。

3)手描きの図面で難しい形を実現する技と情熱

1960年代末、まだコンピュータを使った作図(CAD)が一般的でない時代、建築家たちは手描きの図面で、複雑な形の建築を創造しました。構想段階やスケッチも展示しますので、建築家の挑戦と情熱をご鑑賞いただけます。

4)身近な方々が語る建築家の生の姿

当館では、建築家に関わるオーラルヒストリーを記録する活動も行なっています。万博建築の設計に関して、構造家・木村俊彦、建築家・村田豊に関連する未公開記録を編集し公開します。

企画運営、問い合わせ先

文化庁 国立近現代建築資料館

TEL:03-3812-3401

Email:nama@mext.go.jp

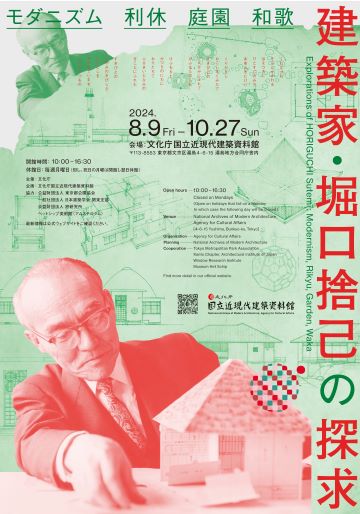

「建築家・堀口捨己の探求 モダニズム・利休・庭園・和歌」

|

2024年8月9日(金)~10月27日(日) |

|---|

『「建築家・堀口捨己の探求 モダニズム・利休・庭園・和歌」』は終了しました。

建築家・堀口捨己(ほりぐち すてみ 1895-1984)は、国内最初の本格的近代建築運動とされる分離派建築会結成(1920年)に際して中心的役割を果たし、1930 年代には日本を代表する国際様式建築を実現しました。西欧の近代建築の動向をいち早く理解するとともに、国内の茶室や数寄屋建築に関する卓越した研究業績を残し、第二次世界大戦後には、現代数寄屋建築を実践して大きな影響を残しました。堀口は、1920 年頃から 1970 年代の日本建築界を代表する建築家であり、近代建築と日本の伝統建築双方に対して深い洞察を巡らせた稀有な建築家ということができるでしょう。茶の湯、和歌にも通じ、建築や庭園のデザインのみならず、広いジャンルで創造力を発揮しました。そこに、堀口の稀有な探求心と創造力の結実を見ることができます。

本展覧会は、堀口の学生時代から晩年に至るまでの代表作品のオリジナル図面に加えて、1920 年代欧州視察時の写真、分離派建築会展資料、茶室や庭園の実測研究資料、原寸茶室模型等の展示を通じて、建築家・堀口捨己の建築、思想、創造世界を総合的に紹介します。

主 催:文化庁

企 画:文化庁国立近現代建築資料館

協 力:公益財団法人 東京都公園協会

一般社団法人 日本建築学会 関東支部

公益財団法人 窓研究所

ヘットシップミュージアム(アムステルダム)

会 場:文化庁国立近現代建築資料館

(〒113-8553 東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)

会 期:2024年8月9日(金)~10月27日(日)

休館日:毎週月曜日 但し、祝日の月曜は開館し翌日休館。

(8月12日、9月16日、9月23日、10月14日開館、8月13日、9月17日、9月24日、10月15日休館)

※会期中、一部展示入れ替えがあります。

時 間:10:00-16:30

入館方法:

・展覧会のみ観覧の場合(平日のみ)

湯島地方合同庁舎正門より入館。無料。都立旧岩崎邸庭園には入場できません。

・都立旧岩崎邸庭園と同時観覧の場合(土日祝及び平日)

都立旧岩崎邸庭園より入館。都立旧岩崎邸庭園入園料有料(一般400円)

※お願い

当館に駐車場はございません。車いす等ご利用の方は事前にご遠慮なくご連絡ください。

また、当館は旧来の基準で建てられた建物を改修して利用しているため、バリアフリー対応になっていないことをあらかじめご了承願います。

展示内容

1 分離派建築会と表現主義の影響 1920-1929

建築作品に、「分離派建築会」、「平和記念東京博覧会」、「小出邸」、「紫烟荘」、「双鐘居」

分離派建築会 『分離派建築会宣言と作品』 岩波書店|表紙画 堀口捨己|1920

紫烟荘 平面図及立面図|作成年未詳

2 国際様式への傾倒 1930-1939

建築作品に、「吉川邸」、「岡田邸」、「大島測候所」、「若狭邸」、「忠霊塔設計競技案」

吉川邸案 透視図|1925

若狭邸 立面図|作成年未詳

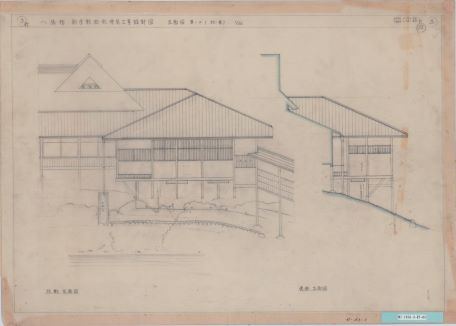

3 「日本」の探求 1936-1958

研究及び建築作品に、「茶室への関心の高まり」、「茶室の実測調査」、「八勝館八事店」

妙喜庵待庵庭園図 実測図|1936

八勝館さくらの間 立面図|1956

4 伝統と近代の境界を超えて 1954-1984

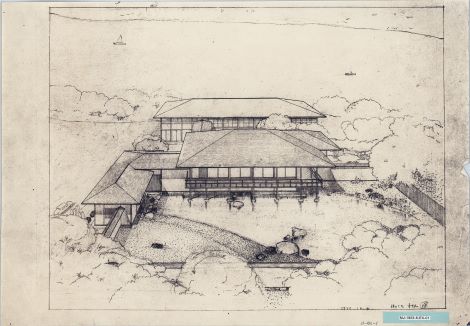

建築作品に、「サンパウロ日本館」、「万葉公園・万葉館・万葉亭」、「静岡雙葉学園」、「常滑市立陶芸研究所」、「清恵庵」

サンパウロ日本館透視図|1953

常滑市立陶芸研究所 模型写真|撮影年未詳

ギャラリートークのご案内

講師:藤岡洋保(東京工業大学名誉教授)

開催日時

(1)8月25日(日)13:00-14:00 ※先着30名、当日12:30より整理券配布

(2)8月25日(日)14:30-15:30 ※先着30名、当日14:00より整理券配布

(3)9月14日(土)13:00-14:00 ※先着30名、当日12:30より整理券配布

(4)9月14日(土)14:30-15:30 ※先着30名、当日14:00より整理券配布

(5)9月28日(土)13:00-14:00 ※先着30名、当日12:30より整理券配布

(6)9月28日(土)14:30-15:30 ※先着30名、当日14:00より整理券配布

参加方法

毎回開始30分前より当館事務所受付(1階)にて整理券を配布します。

・整理券は1人1枚となります。

・整理券の紛失は無効となります。

・電話及びメール予約は受け付けられません。

・開始までに貴重品以外の大きなお荷物はロッカーまたは受付にお預けください。

藤岡洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授・工学博士/近代建築史研究者

木村儀一・岩橋幸治・山﨑鯛介とともに「堀口捨己建築アーカイヴズ」を組織し、資料の研究、保存、継承に貢献。2011年日本建築学会賞(論文)、2013年日本建築学会「建築と社会」賞。主な著作に『堀口捨己の世界』(鹿島出版会、2024)、『表現者・堀口捨己-総合芸術の探求-』(中央公論美術出版、2009)、『堀口捨己論集』(編著、岩波書店、2023)

ガイドツアーのご案内

本展では、当館展示担当職員によるガイドツアーを行います。

日程(8/22~10/17の毎週木曜日)

8月22日、29日、9月5日、12日、19日、26日、10月3日、10日、17日

時間:14時~

予約不要、先着15名程度。(参加者が多い場合は複数班に分かれて開催)

参加希望の方は、14時前に展示室ロビーにてお待ちください。

関連イベントのご案内

『堀口捨己と明治大学校舎建築 1955–65』展

主催:明治大学 理工学部 建築学科

共催:明建会

後援:日本建築学会関東支部

協力:堀口捨己建築アーカイブズ・文化庁国立近現代建築資料館

期日:8月27日(火)– 30日(金)9:00–17:30

会場:明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント1F 多目的室(東京都千代田区神田駿河台1-1)

入場料:無料

詳しくは日本建築学会大会[関東]関連行事のサイトをご覧ください。

講演会のご案内

講演 「1923年:堀口捨己とアムステルダム派の出会い」

現在展示室内で上映中の「堀口捨己とアムステルダム派」を制作したヘットシップミュージアムの創設者・名誉館長のアリス・ルーホルト氏をお迎えし、ギャラリートークを行います。

100年以上前に建築家・堀口捨己を介して行われた建築分野の日蘭交流に関して、アムステルダムにおける調査で新たに発見した事柄をお話しいただきます。

講師 アリス・ルーホルト氏(ヘットシップミュージアム創設者・名誉館長)

講演 「1923年:堀口捨己とアムステルダム派の出会い」

座席 先着30席(予約不要)

場所 国立近現代建築資料館 展示棟2階 展示室

主催 文化庁 国立近現代建築資料館

協力 日蘭建築文化協会

後援 駐日オランダ王国大使館

※スライドを用いたヴィジュアル中心の内容です。

英語での講演で、日本語同時通訳はありませんが、和文要約を配布予定です。

※予約不要です。

聴講希望の方は、旧岩崎邸庭園ではなく、湯島地方合同庁舎正門からお入りください。庭園側出入り口は、講演終了時には、閉門しております。

【登壇者ご紹介】

Alice Roegholt (アリス ルーホルト)氏

ヘットシップ美術館(オランダ-アムステルダム)の創設者・名誉館長

これまでに多くのアムステルダム派の芸術運動に関連する展覧会をキュレーションし、グローバルな流れの中でのアムステルダム派が与えた並びに受けた影響を分析している。2023年、建築家・堀口捨己のオランダ訪問から100周年を記念して、堀口捨己に関する展覧会“1923: Horiguchi meets the Amsterdam School”をヘットシップ美術館にて開催。オランダ日本大使館とも協力し、現地テレビ局もかけつけるなど大きな反響を得た。

企画運営、問い合わせ先

文化庁 国立近現代建築資料館

TEL:03-3812-3401

Email:nama@mext.go.jp

「建築家・堀口捨己の探求 モダニズム・利休・庭園・和歌」 広報用資料

掲載ファイル

下記のプレスリリース資料はご自由にお使いください。媒体等への掲載時は、その旨nama@mext.go.jpにご一報いただくとともに当館宛てに一部ご送付願います。

○プレスリリース

画像の利用

「広報画像一覧」に掲載している画像の利用を希望される方は、下記申請書にご記入の上、メールの添付ファイルでご提出願います。申請書を確認後、担当者から直接画像を提供いたします。

申請書提出先

国立近現代建築資料館 nama@mext.go.jp

メールタイトルに [堀口展広報] とご記入ください

取材について

本展取材を希望される方は、nama@mext.go.jpにお問い合わせ願います。メールタイトルに [堀口展広報] とご記入ください。

メールご送付後、3営業日内に返信がない場合は、セキュリティ上の理由による不達の可能性がございますので、お手数ですが03-3812-3401まで、「展覧会広報の件で」とお尋ねください。