平田重雄資料

平田重雄は、モダニズムの影響が出始めた1920年代末に米国コーネル大学に留学し、帰国後、松田軍平とパートナーシップを組んで松田平田設計事務所を創設、我が国における組織的な建築設計事務所の先駆けとなった人物である。

本資料群は、平田の自邸(Villa Le Mais)に保管されていたもので、平田が師と仰ぐボスワース(Francke Huntington Bosworth Jr. 1875-1949)の下で学んだコーネル大学留学時代に描いた西洋建築の細密なスケッチ画、学生時代の設計課題の写し、1934年から造園家の斎藤勝雄と共に半世紀以上かけて手を加え続けた箱根仙石原の別荘、平田自邸などの図面に加え、久留米の戦後復興計画における街区制度に対して私見を述べた文章、日本銀行本店の増築に伴う辰野金吾設計による歴史的建造物への配慮などが記された原稿、スライド写真、音声テープなどで構成される資料群である。平田重雄の業緯と人物像を伝える資料となっている。

収蔵資料検索データベース

フォンド 19 – 平田重雄建築設計資料

https://db.nama.bunka.go.jp/index.php/qcr4-4ct9-ym6a

当館展示履歴

- 2017年度「平成29年度国立近現代建築資料館収蔵品展」

岸田日出刀資料

岸田日出刀による建築設計図面と個人資料から成る。前者は約80点あり、いずれも1950~1963年頃に作図されたものであり、後者は、大正末洋行時の日記帳(1925)、1936年ベルリン五輪を含む海外視察等のネガフィルム(1937-1939年頃)、五輪視察(1964年)時の日記帳、自著を含む蔵書などが含まれる。

収蔵資料検索データベース

フォンド 20 – 岸田日出刀建築資料

https://db.nama.bunka.go.jp/index.php/qpqf-4h7s-z8xx

岸田日出刀 KISHIDA Hideto

1899年鳥取県生まれ。1922年東京帝国大学工学部建築学科卒業(卒業計画は『監獄建築の計画』)。同年、同大学営繕課勤務、1925年に同大学助教授。

1899年鳥取県生まれ。1922年東京帝国大学工学部建築学科卒業(卒業計画は『監獄建築の計画』)。同年、同大学営繕課勤務、1925年に同大学助教授。

1925年11月から翌年10月、欧米出張。1929年論文『欧州近代建築史』で工学博士の学位を受け、東京帝国大学教授に就任。前川國男、丹下健三らを育てた。1936年6月から10月、ベルリン五輪などを視察。1959年東京大学名誉教授1960年東京オリンピック施設特別委員会委員長着任、同年欧米視察。1966年逝去。

主な受賞は、1941年勲三等瑞宝章、1950年日本芸術院芸術院賞受賞等。

主要作品

- 1925 東大安田講堂 Yasuda Auditorium, the University of Tokyo

- 1928 東大図書館Main Library, the University of Tokyo

- 1934 武蔵野カントリークラブ・クラブハウス Musashino Country Club Clubhouse

- 1937 塚本靖先生墓碑 Tombstone of Professor TSUKAMOTO Yasushi

- 1939 ニューヨーク万博日本館 Japan Pavilion, New York Expo 1939

- 1951 皇居外苑休憩所 Imperial Palace Outer Garden Rest Hous

- 1953 清風寺 Seihu Temple

- 1955 湯河原カンツリー倶楽部・クラブハウス Yugawara Country Club Clubhouse

- 1957 湯本八幡町ゴルフコース Yumoto Hachimancho Golf Course

- 1959 山中山荘 Yamanaka Vill

- 1960 戸田カントリークラブハウス Toda Country Clubhouse

衆参両院議長公邸 Residence for Speaker of the House of Representative

本願寺津村別院 Hongwanji Tsumura Betsuin - 1962 高知県庁舎 Kochi Prefectural Government Main Building

- 1966 日光東照宮宝物殿 Kyuutoshoguuhomotsuka

当館展示履歴

- 2021年度「〈住まい〉の構想 収蔵資料が物語る名作住宅1940-1975」:参議院議長公邸

- 2022年度「〈こどもの国〉のデザイン――自然・未来・メタボリズム建築 [併設]新規収蔵資料紹介」:本願寺津村別院、岸田日出刀旧蔵カメラ(ライカIIIa)

Uniting Architecture and Society―The Approach of OTAKA Masato

|

2016.10.26[wed]-2017.2.5[sun] |

|---|

Architect OTAKA Masato (1923-2010) entered the Architecture Department of the Tokyo Imperial University in the midst of war in 1944. His interactions there with MAYEKAWA Kunio (1905-86), who was then a visiting instructor, led him to frequent Mayekawa’s house where the architect had set up office. Otaka formally joined Mayekawa’s office upon graduating from university, and he was assigned to work on projects such as the“ PREMOS Model #72”,“ Harumi Apartments”, and“ Tokyo Bunka Kaikan” as a core member of the office’s postwar staff. He later established his own office and went on to build a career as an architect that spanned half a century. Otaka, who advanced the concept of“ PAU (Prefabrication / Art & Architecture / Urbanism)” as a theme that he wanted his architecture to embody, engaged in a broad range of work from the development of industrial components to the design of urban-scale plans and town planning projects. Through all his work there runs an architectural philosophy and ethics of an architect who was striving to make architecture a common property of society that supported living environments. This exhibition lays out the full spectrum of OTAKA Masato’s oeuvre and delves into the possibilities of the architecture he sought to realize.

Installation view of the exhibition

Catalog

“Uniting Architecture and Society The Approach of OTAKA Masato”

Contents

02 Foreword

11 Chapter1|Formative Years as an Architect

21 Chapter2|Architecture as Art and Building Prefabrication

45 Chapter3|Locally-Rooted Projects in Urbanism

62 Project chronology

Entry

There are two ways to enter the National Archives of Modern Architecture.

To view only the exhibition (possible only on weekdays):

Please enter via the main gate of the Yushima

Local Common Government Offices (Admission: Free).

To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens:

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens

(Admission: 400 yen).

Venue

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs 4‐6‐15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

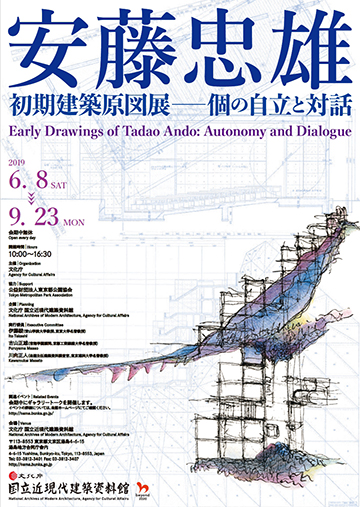

Early Drawings of Tadao Ando: Autonomy and Dialogue

|

2019.6.8[sat]-2019.9.23[mon] |

|---|

“Early Drawings of Tadao Ando: Autonomy and Dialogue” was end.

Tadao Ando, born 1941 in Osaka, Japan, self-taught himself in architecture and established his atelier, Tadao Ando Architect & Associates, in 1969, exactly a half century ago. During this time, he has built works of architecture all over the world, shown in numerous exhibitions, and delivered countless lectures, and with bookstores also filling their shelves with publications about him, he is now recognized as one of the world’s most famous contemporary architects.

This exhibition, titled Early Drawings of Tadao Ando, is a showcase of Ando’s early architectural materials, namely hand-drawn plans and sketches that date from before around 1990. The featured projects include a number of his extant masterpieces in Japan, such as the Row House in Sumiyoshi (’76), the Koshino House (’81), Rokko Housing Ⅰ (’83), Time’s Ⅰ (’84), the Kidosaki House (’86), the Church on the Water (’88), and the Church of the Light (’89).

The theme of the exhibition, “Autonomy and Dialogue”, expresses the ideas – or in other words, the basic principles and motives – that drove the early Ando as he sought to create spaces where people could develop personal autonomy by finding and deepening one’s self through engaging in dialogue with things such as the city, nature, light, history, and culture.

Ando claims that he seeks “to condense the intent behind the design into a single drawing”. And indeed, the many drawings in this exhibition, which are beautiful, meticulously constructed, and marked by an enhanced three-dimensionality achieved through the superimposition of sections, perspectives, and axonometric projections over floor plans, very much embody the architect’s ideas of space. All are encouraged to come see them in person.

Organization:Agency for Cultural Affairs

Support:Tokyo Metropolitan Park Association

Excutive Committee:

Ito Takeshi (Professor, Aoyama Gakuin University; Professor Emeritus, The University of Tokyo)

Furuyama Masao (Professor Emeritus, Kyoto Institute of Technology)

Kawamukai Masato (Chief Senior Specialist for Architectural Documents; Professor Emeritus, Tokyo University of Science)

Text Contributions:

Kasahara Kazuto (Assistant Professor, Kyoto Institute of Technology)

Venue

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs 4‐6‐15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

Entry

There are two ways to enter the National Archives of Modern Architecture.

To view only the exhibition (possible only on weekdays):

Please enter via the main gate of the Yushima

Local Common Government Offices (Admission: Free).

To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens:

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens

(Admission: 400 yen).

Exhibition catalogue [Out of stock]

Early Drawings of Tadao Ando: Autonomy and Dialogue

size: 182 x 257 / 76 pages / language: Japanese, English

Index

02 Foreword

04 INTRODUCTION Kawamukai Masato

08 TOMISHIMA HOUSE

09 SOSEIKAN – YAMAGUCHI HOUSE

10 ROW HOUSE IN SUMIYOSHI – AZUMA HOUSE

14 WALL HOUSE – MATSUMOTO HOUSE

15 TEZUKAYAMA HOUSE – MANABE HOUSE

16 GLASS BLOCK HOUSE – ISHIHARA HOUSE

18 MATSUTANI HOUSE

19 UEDA HOUSE

20 KOSHINO HOUSE

25 ATELIER IN OYODO I phase1/phase2/phase3

27 ATELIER IN OYODO II

28 TEA HOUSE FOR SOSEIKAN

29 TEA HOUSE IN OYODO veneer, block, tent

31 TOWNHOUSE IN KUJO – IZUTSU HOUSE

34 MOTEGI HOUSE

35 KANEKO HOUSE

36 ROKKO HOUSING I

42 TIME’S I

48 NAKAYAMA HOUSE

50 KIDOSAKI HOUSE

54 CHAPEL ON MT. ROKKO

59 CHURCH ON THE WATER

63 CHURCH OF THE LIGHT

67 OGURA HOUSE

68 Architectural Drawings of the Early Ando – Words, Drawings, and Works Furuyama Masao

70 Territorial Architect Tadao Ando Ito Takeshi

72 Biography

74 Project Data

建築と社会を結ぶ 大髙正人の方法

|

2016.10.26[水]-2017.2.5[日] |

|---|

『建築と社会を結ぶ―大髙正人の方法』展は終了しました。

建築家・大髙正人(1923-2010年)は、戦時下の1944年に東京帝国大学建築学科に入学、外来講師の前川國男(1905-86年)に接したことがきっかけで、当時事務所があった前川の自邸へ通い始めます。卒業と同時に正式所員となった大髙は、戦後派スタッフの中心として《プレモス72型》や《晴海高層アパート》、《東京文化会館》等を担当して独立、以後、半世紀に及び建築家として活動しました。 大髙は、目標とする建築のテーマとして「PAU(Prefabrication/Art&Architecture/Urbanism)」を掲げ、工業化部材の開発から都市スケールの計画やまちづくりまで、幅広い仕事に取り組みました。そこには、建築が生活環境を支える社会的な共有財産となることを目指した大髙の建築思想と倫理が貫かれています。

この展覧会では、大髙正人の仕事の全体像を紹介し、彼の求めた建築の可能性に迫ります。

主 催:文化庁

企 画:大髙正人展実行委員会、京都工芸繊維大学

協 力:福島県三春町、広島市立大学、公益財団法人東京都公園協会

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセスシンポジウム

シンポジウム1広島基町高層アパートと大髙正人

日 時|2016年11月12日[土] 14:00~17:00

会 場|広島市立基町小学校 体育館(広島市中区基町20-2)

(定員200人、申込不要、参加費無料)

登壇者|石丸紀興(元広島大学教授)

藤本昌也(現代計画研究所代表)

司 会|松隈洋(京都工芸繊維大学教授)

<関連プログラム>

広島市基町団地見学会

同日11:00~12:00

解説:藤本昌也、高田由美(広島アーキウォーク副代表)

定員:40名(要申込、参加費無料)

※このイベントは終了しました。

シンポジウム2

大髙正人と三春のまちづくり

日 時|2016年12月10日[土] 15:00~18:00

会 場|三春交流館 まほらホール(福島県田村郡三春町字大町191)

(定員200人、申込不要、参加費無料)

登壇者|伊藤寛(前三春町長)

岩田司(東北大学教授)

内藤忠(元三春町商工会長)

長澤悟(東洋大学名誉教授、三春町学校建築研究会)

司 会|中島直人(東京大学准教授)

演 奏|山田実紀子(バイオリン)

東郷まどか(ピアノ)

<関連プログラム>

大髙建築見学会(三春町マイクロバスにて)

同日11:45~14:30

三春駅集合→ 三春町民体育館 → (昼食)

→ 三春ダム → 歴史民俗資料館 → 三春交流館

解説:佐藤哲郎(元三春町役場職員)

定員:40名(要申込、参加費無料、昼食は実費負担)

※このイベントは終了しました。

シンポジウム3

大髙正人の出発点を語る

日 時|2017年1月21日[土] 15:00~17:00

会 場|全日本海員組合本部 地下ホール(港区六本木7-15-26)

(定員120人、申込不要、参加費無料)

登壇者|増山敏夫(すぺーす ますやま 代表)

曽我部昌史(神奈川大学教授)

藤原徹平(横浜国立大学大学院准教授)

司 会|野沢正光(野沢正光建築工房 代表)

<関連プログラム>

全日本海員組合本部見学会

同日13:30~14:30

解説:増山敏夫、野沢正光+松隈洋

定員:30名(要申込、参加費無料)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク

ギャラリートーク1PAUをめぐって

日 時|2016年11月5日[土] 14:00~15:30

会 場|国立近現代建築資料館

登壇者|蓑原敬(蓑原計画事務所代表)、藤村龍至(東京藝術大学准教授)

司 会|中島直人

(申込不要、参加費無料)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク2

大髙建築のディテール

日 時|2016年11月26日[土] 14:00~15:30

会 場|国立近現代建築資料館

登壇者|増山敏夫、野沢正光

司 会|頴原澄子(当館主任建築資料調査官、千葉大学准教授)

(申込不要、参加費無料)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク3

大髙正人と横浜

日 時|2016年12月17日[土] 14:00~15:30

会 場|国立近現代建築資料館

登壇者|中尾明(都市設計研究所代表)、鈴木伸治(横浜市立大学教授)

司 会|中島直人

(申込不要、参加費無料)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク4

大髙正人との対話

日 時|2017年1月7日[土] 14:00~15:30

会 場|国立近現代建築資料館

登壇者|藤本昌也、西村浩(ワークヴィジョンズ代表)

司 会|松隈洋

(申込不要、参加費無料)

※このイベントは終了しました。

図録

「建築と社会を結ぶ―大髙正人の方法」展 図録

目次

02 ごあいさつ

04 これからの若い世代へ託した建築家・大髙正人のメッセージ 藤本昌也

06 建築と社会を結ぶために 松隈洋

08 都市・地域環境の専門家としての大髙正人 中島直人

11 第Ⅰ章|独立までの軌跡

プロジェクト解説1 新宿副都心計画 増山敏夫

21 第Ⅱ章|建築の美学と工業化への挑戦

プロジェクト解説2 向井邸 増山敏夫

プロジェクト解説3 花泉農協会館のディテール 増山敏夫

プロジェクト解説4 全日本海員組合本部会館 増山敏夫

プロジェクト解説5 千葉県文化会館 増山敏夫

協働者 木村俊彦の仕事 千葉県立中央図書館 浜田英明

協働者 木村俊彦の仕事 栃木県庁舎議会棟 浜田英明

45 第Ⅲ章|都市と向き合い地域へ根ざす実践

都市計画の仕事 中尾明

三春町での大髙正人の仕事 伊藤寛

62 大髙正人の仕事年表