村田豊建築設計資料

本資料群は、村田豊建築事務所にて作成された建築設計図書、写真、スケッチ、模型等に加え、同事務所にて所有されていた文書・図書および村田豊作成の文書より構成される。

村田豊(大正6年(1917)~昭和63年(1988))は、高度な構造技術を用い、独創的な形態の博覧会建築、スポーツ・娯楽施設を数多く手がけたが、とくに空気膜構造を得意とした。この資料は、日本における膜構造のパイオニアとして国際的に高い評価を得た村田の日本国内における設計活動を包括的に伝えている。

代表作は日本万国博覧会富士グループパビリオン(1970年)、同電力館水上劇場(同年)、沖縄海洋博覧会芙蓉グループパビリオン(1975年)等の他、レストランキャンティ関連も挙げられる。

収蔵資料検索データベース

フォンド 7 – 村田豊建築設計資料

https://db.nama.bunka.go.jp/index.php/q5nr-g3f8-772h

村田豊 MURATA Yutaka

建築家。1917年11月16日、新潟県生まれ。1941年、東京美術学校建築科卒業、坂倉準三建築研究所入所。1957年、フランス政府招聘技術留学生として渡仏、ウージェーヌ・ボードゥワン、ル・コルビュジエに師事。1959年、帰国、村田豊建築事務所開設。高度な構造技術を用い、独創的な形態の博覧会建築、スポーツ・娯楽施設を数多く手がけた。とくに空気膜構造を得意とし、日本における膜構造のパイオニアとして国際的に高い評価を得た。1988年2月10日没。有限会社村田豊建築事務所は、1959年に村田豊により設立され、1988年に閉鎖した。

当館展示履歴

- 2022年度 「〈こどもの国〉のデザイン――自然・未来・メタボリズム建築 [併設]新規収蔵資料紹介」

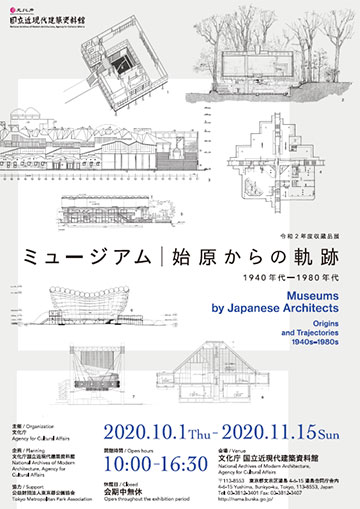

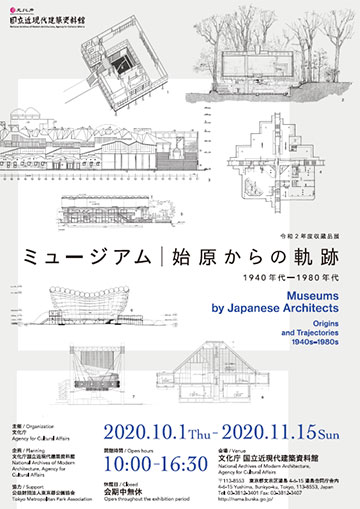

Museums by Japanese Architects 1940s -1980s: Origins and Trajectories

|

2020.10.1[Thu]-2020.11.15[Sun] |

|---|

“Museums by Japanese Architects 1940s -1980s: Origins and Trajectories” was end.

This year’s collection showcase, Museums by Japanese Architects 1940s -1980s: Origins and Trajectories, is formatted in accordance with the guidelines to prevent the spread of COVID-19.

Museums are thought to have originated in the Renaissance gardens and palace corridors (galleries) where the nobility would display their collections of ancient statuary and other objects to be enjoyed while walking. From the very beginning, many of these museums were open to the public and served as places to cultivate the people’s artistic sensibilities. They were often long, expansive spaces with high ceilings and soft natural light from above, where people walked around appreciating the collections. While the major premise of museum design has always been the preservation of objects, architects throughout generations have also pursued ideals in other aspects such as object placement, lighting, openness, and circulation.

Bringing together architectural drawings and sketches already part of our collection or scheduled to be added to it, this exhibition showcases museum projects by Japanese architects that were realized either in Japan or overseas between the 1940s and the 1980s. Our definition of museum is inclusive, encompassing those dedicated to science, art, crafts, history, folklore and more.

The architectural drawings and sketches included in this exhibition enable us to see how architects and structural engineers embodied their ideas in each museum, and in this way reveal their origins and trajectories.

We hope that you take this opportunity to visit the exhibition, as well as museums in your neighborhood.

Note

Special contents of the exhibition is here.

Venue

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs 4‐6‐15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

Entry

There are two ways to enter the National Archives of Modern Architecture.

To view only the exhibition (possible only on weekdays):

Please enter via the main gate of the Yushima

Local Common Government Offices (Admission: Free).

To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens:

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens

(Admission: 400 yen).

Request for visitors

As a part of countermeasure of COVID-19 infection prevention, you are asked to write down your name and contact number etc., temperature check, clean your fingers thoroughly at the gate of exhibition area.

In the case fever is present, feeling of unwellness, you are asked to return your home.

Lastly, you are asked to keep distance with other visitors, and keep silence as possible as you can.

Our countermeasure of COVID-19 infection prevention

1 Keep sufficient cleaning,sterilization and air ventilation

2 Limited visitors at exhibition room.

3 Keep enough distance for countermeasure of it, a touch-screen tablet and sample catalog are not placed.

4 Our staff wear the mask or face shield.

ミュージアム1940年代-1980年代:始原からの軌跡

|

2020.10.1[木]-2020.11.15[日] |

|---|

『ミュージアム1940年代-1980年代:始原からの軌跡』は終了しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じつつ、令和2年度収蔵品展「ミュージアム1940年代-1980年代:始原からの軌跡」を開催します。

ミュージアムは、ルネサンス期に、王侯貴族が蒐集した古代の彫像などを、庭園や歩廊(ギャラリー)に陳列し、それを歩きながら鑑賞して楽しんだところから、本格的に始まったと考えられています。その当初からミュージアムは、開放されて、公衆の芸術的感性を育む場として活用される傾向がありました。長くて、広さと高さもあり、おだやかに自然光が射す空間と、移動しながらの作品鑑賞。作品の保護を大前提としつつ、理想の距離・光・開放感・動線などが追求されてきたミュージアムが、今回のテーマです。

当館がすでに収蔵し、また収蔵の運びとなった図面・スケッチなどを用いての、日本人建築家の設計によって1940年代-1980年代に国内外で実現したミュージアムに関する展覧会となります。始原に立ち返って、その本来の在り方を考える機会とするために、当展では、博物館・美術館・工芸館・歴史民俗資料館などを含み、広く展示空間を捉える概念として「ミュージアム」を用いています。 展示された図面やスケッチは、ミュージアムごとの、アイデアの具体化すなわち「始原からの軌跡」を視覚化するものでもあります。そこからは、理想のミュージアムの実現に向けて奮闘する建築家・建築構造家たちの熱い思いが伝わってきます。

この機会に、ぜひ当展に、また近隣のミュージアムに、足をお運びください。

※本展特設ページはこちらです。

主 催:文化庁

企 画:文化庁国立近現代建築資料館

協 力:公益財団法人東京都公園協会

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)

湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。

入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]

都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。

ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

【入館、観覧に際してのお願い】

・手指への消毒の御協力をお願いします。

・検温への御協力をお願いします。

(発熱を含めて体調の思わしくない方は、入館を御遠慮いただきます。)

・記帳(氏名、電話番号)への御協力をお願いします。

・来館者同士の距離を充分に確保し、会話は最小限にお願いします。

【国立近現代建築資料館の取組】

・館内の清掃、消毒、換気を充分に行います。

・混雑した場合は、展示室への入室を制限しております。

・展示資料間の距離を充分に確保し、タッチパネルや図録見本の設置は行いません。

・スタッフはマスク又はフェイスシールドを着用します。

菊竹清訓建築設計資料

建築家菊竹清訓及び菊竹建築研究所(1962年に菊竹清訓建築設計事務所に改称)において作成された資料のうちの1953年以降作成の図面資料(約15,000枚)である。2023年現在、さらなる寄贈に向けた資料整理作業が進められている。

収蔵資料検索データベース

フォンド 15 – 菊竹清訓建築設計資料

https://db.nama.bunka.go.jp/index.php/24zp-zryn-zdne

菊竹清訓 KIKUTAKE Kiyonori

1928年福岡県久留米市に生まれる。1944年早稲田大学専門部工科建築学科入学、1947年早稲田大学理工学部建築学科に入学、1950年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、竹中工務店に入社、1952年村野・森建築設計事務所入所。1953年菊竹建築研究所創立(1962年、菊竹清訓建築設計事務所に改称)、1959年、早稲田大学理工学部建築学科講師。2011年死去。

1928年福岡県久留米市に生まれる。1944年早稲田大学専門部工科建築学科入学、1947年早稲田大学理工学部建築学科に入学、1950年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、竹中工務店に入社、1952年村野・森建築設計事務所入所。1953年菊竹建築研究所創立(1962年、菊竹清訓建築設計事務所に改称)、1959年、早稲田大学理工学部建築学科講師。2011年死去。

主な受賞には、1964年アメリカ建築家協会汎太平洋賞、1964年日本建築学会賞作品賞(出雲大社庁の舎)、1979年毎日芸術賞(京都信用金庫)など。

主要作品

- 1956 石橋文化会館

- 1958 スカイハウス

- 1960 海上都市「うなばら」

- 1963 出雲大社庁の舎

- 1964 ホテル東光園

- 1965 徳雲寺納骨堂

- 1966 都城市民会館

- 1968 萩市民会館

- 1969 日本万国博覧会エキスポタワー

- 1972 京都信用金庫西陣支店

- 1974 パサディナハイツ

- 1975 沖縄国際海洋博覧会アクアポリス

- 1987 銀座テアトルビル

- 1992 江戸東京博物館

- 2004 九州国立博物

当館展示履歴

- 2014年度「建築のこころ――アーカイブにみる菊竹清訓展」:上記リストの京都信用金庫西陣支店以降の作品を除く作品

- 2020年度「ミュージアム 始原からの軌跡 1940年代-1980年代」:石橋文化センター・美術館、島根県立博物館、畠山美術館

- 2021年度 「〈住まい〉の構想 収蔵資料が物語る名作住宅1940-1975」:スカイハウス、井上邸

- 2022年度 「〈こどもの国〉のデザイン――自然・未来・メタボリズム建築 [併設]新規収蔵資料紹介」:こどもの国 林間学校

木村俊彦構造設計資料

本資料群は、構造家・木村俊彦及び木村俊彦構造設計事務所において作成・収受された構造設計図書、文書、写真、スケッチ等含む構造家木村俊彦の業務記録に関する総体である。

1950年代から1990年代にかけて国内外で高い評価を得た建築・建築家に係る構造資料が多数含まれる

収蔵資料検索データベース

フォンド 14 – 木村俊彦構造設計資料群

https://db.nama.bunka.go.jp/index.php/w5na-7aag-9mf3

木村俊彦 KIMURA Toshihiko

建築構造家。1926年9月6日、香川県高松市生まれ。1950年、東京大学第二工学部建築学科卒業、前川國男建築事務所に入所、1952年、横川構造設計事務所へ移籍。1964年、木村俊彦構造設計事務所設立、2009年5月27日没(享年82歳)。

当館展示履歴

- 2022年度 「〈こどもの国〉のデザイン――自然・未来・メタボリズム建築 [併設]新規収蔵資料紹介」