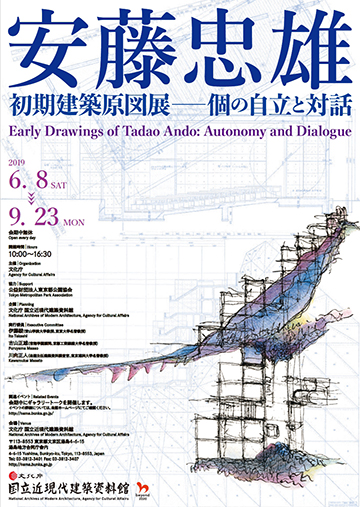

old-安藤忠雄初期建築原図展―個の自立と対話

|

2019.6.8[土]-2019.9.23[祝・月] |

|---|

安藤忠雄氏は1941年に大阪に生まれ、独学で建築を学び、69年にアトリエ(安藤忠雄建築研究所)を設立しました。今年でちょうど半世紀になりますが、この間に世界の各地で氏の建築が建てられ、さらに展覧会や講演会が開催され書店には氏に関する本が並んで、今や「世界のANDO」と言われ、世界で最も著名な現代建築家のひとりと評されるに至っています。

このたび、安藤氏の「初期」建築資料、すなわち1990年頃までの手描きによる建築設計図面とスケッチなどを用いて、「安藤忠雄初期建築原図展」を開催することになりました。「住吉の長屋」(1976)、「小篠邸」(81)、「六甲の集合住宅Ⅰ」(83)、「TIME’SⅠ」(84)、「城戸崎邸」(86)、「水の教会」(88)、「光の教会」(89)などの国内に現存する作品の図面が並びます。

展覧会のテーマ「個の自立と対話」は、都市・自然・光・歴史風土などとの対話を通して個々人が自らを見いだし、深め、自立するための空間づくりを追い求めた、「初期」の安藤氏が常に抱いていた思い(言い換えれば、基本理念・動機)を表すものです。

「私は1枚の図面の中に設計者の意思を凝縮させたい」と安藤氏は言います。実際、氏の「空間」に対する思いそのままに、平面図に断面図・透視図・アクソノメトリック図などを重ね合わせて3次元性を高めた精緻で美しい図面がたくさん展示されます。ぜひ、会場に足をお運びください。

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

実行委員会:

伊藤毅(青山学院大学教授、東京大学名誉教授)

古山正雄(常翔学園顧問、京都工芸繊維大学名誉教授)

川向正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

執筆協力:

笠原一人(京都工芸繊維大学助教)

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセスギャラリートーク

会期中にギャラリートークを開催します。日程は、当ウェブサイト上にて、お知らせいたします。

図録

「安藤忠雄初期建築原図展 個の自立と対話」図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに 川向正人

08 冨島邸

09 双生観-山口邸

10 住吉の長屋‐東邸

14 領壁の家‐松本邸

15 帝塚山の家‐真鍋邸

16 ガラスブロックの家‐石原邸

18 松谷邸

19 上田邸

20 小篠邸

25 大淀のアトリエ phase1/phase2/phase3

27 大淀のアトリエⅡ

28 双生観の茶室

29 大淀の茶室 ベニヤ・テント・コンクリートブロック

31 九条の町屋‐井筒邸

34 茂木邸

35 金子邸

36 六甲の集合住宅Ⅰ

42 TIME’SⅠ

48 中山邸

50 城戸崎邸

54 六甲の教会

59 水の教会

63 光の教会

67 小倉邸

68 初期安藤の建築原図‐言葉と図面と作品と 古山正雄

70 領域建築家・安藤忠雄 伊藤毅

72 略歴

74 作品データ

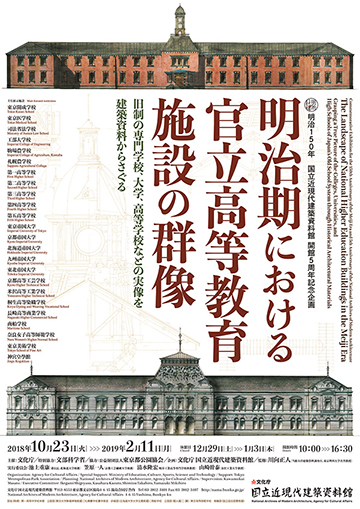

The Landscape of National Higher Education Buildings in the Meiji Era

|

2018.10.23[tue]-2019.2.11[mon] |

|---|

Organization: Agency for Cultural Affairs

Special Support: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Support: Tokyo Metropolitan Park Association

Planning: National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs Supervision: Kawamukai Masato

Executive Committee: Ikegami Shigeyasu, Kasahara Kazuto, Shimizu Takahiro, Yamazaki Mikihiro

2018 is a milestone year for both Japan and the National Archives of Modern Architecture as it marks the 150th year from the first year of the Meiji era (1868-1912) and the 5th anniversary since we opened our doors in 2012. We are celebrating this special occasion at the archives with a commemorative exhibition titled The Landscape of National Higher Education Buildings in the Meiji Era.

In recent years, there has been increased discussion on the role of universities and higher education, and excellent scholarly texts have been published that elucidate the evolution of universities as places where essential ideas and skills are not only collected and imparted but also created. While it is said that “historically, the word university has no connection with the universe or the universality of learning”, what one finds by looking into the beginnings of universities are surprise-filled processes that were as dynamic as the birth of a universe and freer than one might have imagined.1

This exhibition lucidly illustrates how the various higher education facilities of Japan’s old school system formed and developed during the Meiji era while maintaining dynamically competitive and complementary relationships with one another. The visual showcase of architectural drawings and historical photographs gathered from across the country presents a true picture of where and how education has taken place in Japan.

1. Charles Homer Haskins, The Rise of Universities

(Ithaca: Cornell University Press, 1957), p.9.

Installation view of the exhibition

Venue

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs 4‐6‐15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

Entry

There are two ways to enter the National Archives of Modern Architecture.

To view only the exhibition (possible only on weekdays):

Please enter via the main gate of the Yushima

Local Common Government Offices (Admission: Free).

To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens:

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens

(Admission: 400 yen).

明治150年 国立近現代建築資料館 開館5周年記念企画 明治期における官立高等教育施設の群像

|

2018.10.23[火]-2019.2.11[月] |

|---|

明治150年 開館5周年記念企画『明治期における官立高等教育施設の群像』展は終了しました。

平成30(2018)年は、明治元 (1868) 年から数えて150年、そして開館5周年と、わが国と当館が、それぞれにひとつの節目を迎える年です。当館では、その記念展「明治期における官立高等教育施設の群像」を開催します。 近年、大学と高等教育のあり方が盛んに議論されるようになり、必要な思想や技術を蓄え、教え、新たな何かを創造する場としての大学を、その起源から説き明かす優れた研究書も刊行されています。「歴史的には、大学という語は宇宙や学問の普遍性とはまったく関係がない」1と言われますが、そこに示される大学の誕生は、ひとつの宇宙が誕生するかのようにダイナミックで、わたしたちが想像する以上に自由でもあって、驚きと意外性に満ちています。 当展では、明治期の日本における、いわゆる「旧制」の、大学とそれ以外の専門学校や高等学校などの高等教育施設のそれぞれの誕生と、競い補完し合うダイナミックな相互の関係を、日本中から集めた図面や古写真などの建築資料を用いて、視覚的に、分かりやすく紹介します。どのような場で、どのような教育が行われたのか、その実像をご覧ください。

1. Charles Homer Haskins, The Rise of Universities (Ithaca: Cornell University Press, 1957), p.9. 展覧会チラシ(PDF)

主 催:文化庁

特別協力:文部科学省

協 力:公益財団法人東京都公園協会

監 修:川向正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

実行委員会:

池上重康(委員長、北海道大学助教)/

笠原一人(京都工芸繊維大学助教)/

清水隆宏(岐阜工業高等専門学校准教授)/

山崎幹泰(金沢工業大学教授)

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセスギャラリートーク

ギャラリートーク1明治の学校建築~高等教育施設を中心に

日時|11.3[土] 14:00

藤森照信(江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)× 池上重康

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク2

明治建築と旧制高校~四高、五高を中心に

日時|11.17[日] 14:00-

中川武(明治村館長、早稲田大学名誉教授)× 山崎幹泰

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク3

高等専門学校とは何か~京都高等工芸学校の教育を中心に

日時|12.8[土] 14:00-

石田潤一郎(武庫川女子大学客員教授、京都工芸繊維大学名誉教授)× 笠原一人

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク4

旧制の大学・専門学校・高等学校のキャンパスと都市

日時|12.22[土] 14:00-

伊藤毅(青山学院大学教授、東京大学名誉教授)× 清水隆宏

※このイベントは終了しました。

図録

「明治期における官立高等教育施設の群像―旧制の専門学校、大学、高等学校などの実像を建築資料からさぐる」展 図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに―明治期の官立高等教育施設の群像 川向正人

08 建築資料から見る明治の学校建築 池上重康

12 第Ⅰ章 専門学校と大学

東京開成学校/東京医学校/工部大学校/司法省法学校/駒場農学校/札幌農学校/東京大学

18 第Ⅱ章 高等学校

第一高等学校/第二高等学校/第三高等学校/第四高等学校/第五高等学校

28 官立高等教育機関の地方への展開 山崎幹泰

30 第Ⅲ章 帝国大学

東京帝国大学/京都帝国大学/北海道帝国大学/九州帝国大学/東北帝国大学

44 明治期高等教育施設のキャンパスについて―『一覧』掲載の配置図から 清水隆宏

46 第Ⅳ章 高等専門学校

米沢高等工業学校/桐生高等染織学校/長崎高等商業学校/商船学校/学習院/神宮皇學館/奈良女子高等師範学校/京都高等工芸学校/東京美術学校

54 第Ⅴ章 建築教育

58 明治期における官立高等教育施設の営繕組織とその活動 笠原一人

60 文部省組織・人物解説

62 明治期官立高等教育機関の変遷

64 謝辞

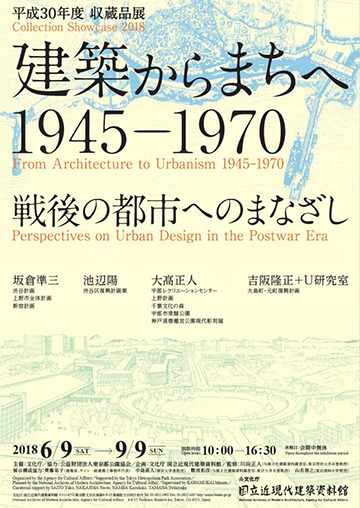

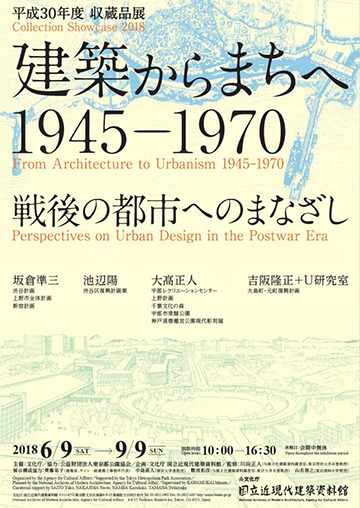

Collection Showcase 2018 From Architecture to Urbanism 1945-1970 Perspectives on Urban Design in the Postwar Era

|

2018.6.9[sat]-2018.9.9[sun] |

|---|

The Collection Showcase 2018 arises from a broad reading of Japan’s period of postwar reconstruction and high economic growth from 1945 to 1970 as the “postwar era”.

Attention given to this period tends to be focused on the rapid progression of the efficiency-driven modernization, urbanization, industrialization, and mechanization that took place. However, if we turn our eyes to the work of architects who flourished in the postwar era, we find that there were already various early examples of “perspectives on urban design” that can support the reestablishment of the mature urbanism we are in earnest need of today in the 21st century.

This exhibition features a selection of archival items related to projects of urbanism and urban design envisaged by architects such as SAKAKURA Junzo, YOSIZAKA Takamasa + Atelier U, and OTAKA Masato that we have pieced together through organizing and analyzing materials we could not thoroughly present in our past shows. Also on view are the now restored materials illustrating the full scope of IKEBE Kiyoshi’s Shibuya Ward Reconstruction Plan.

Installation view of the exhibition

Catalog

“Collection Showcase 2018

From Architecture to Urbanism 1945-1970

Perspectives on Urban Design in the Postwar Era”

Contents

02 Foreword

04 Introduction by KAWAMUKAI Masato

08 SAKAKURA Junzo

Urbanism-Urban Architecture and Civic Centers by YAMANA Yoshiyuki

Shibuya Project,Ueno Comprehensive Plan,Shinjuku Project

16 IKEBE Kiyoshi

Did IKEBE Kiyoshi Have a Perspective on Urban Design? by NAMBA Kazuhiko

A Link Between IKEBE Kiyoshi And OTAKA Masato – The Ube Urban Reconstruction Plan by EBARA Sumiko

24 OTAKA Masato

The City, Architecture, and Sculpture – Outdoor Spaces Designed as Uniting Mediums by NAKAJIMA Naoto

Ueno Project, Chiba Forest of Culture, Ube Tokiwa Park, Kobe Suma Rikyu Park Contemporary Sculpture Exhibition

30 YOSIZAKA Takamasa + Atelier U

The Oshima Project Driven by the Concept of Discontinuous Unity and the Method of Discovery by SAITO Yuko

Oshima Project

36 About the Architects/Fonds

Venue

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs 4‐6‐15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

Entry

There are two ways to enter the National Archives of Modern Architecture.

To view only the exhibition (possible only on weekdays):

Please enter via the main gate of the Yushima

Local Common Government Offices (Admission: Free).

To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens:

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens

(Admission: 400 yen).

平成30年度収蔵品展 建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし

|

2018.6.9[土]-2018.9.9[日] |

|---|

平成30年度収蔵品展『建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし』展は終了しました。

平成30年度収蔵品展は、1945-1970年という戦後復興・高度経済成長の時代を広い意味で〈戦後〉として捉えて企画いたしました。この時代は、往々にして効率重視の、急激な近代化・都市化・工業化・機械化の動きが注目されがちです。しかし、〈戦後〉に活躍した建築家たちの活動の中には、21世紀の今、私たちが真剣に求めている豊かな〈まち〉の再構築、それを支える〈都市へのまなざし〉の萌芽的な例が、すでに多様なかたちで見いだされます。

今回の展示では、当館が収蔵している坂倉準三、吉阪隆正+U研究室、大髙正人などの建築資料群から、整理・分析により見えてきた、これまでの展覧会では十分に紹介できなかった彼らが思い描いた〈まち〉や〈都市〉に関連する資料を展示します。さらに、修復が完了した池辺陽の「渋谷区復興計画案」の全容も紹介いたします。

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

監 修:川向正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

展示構成協力:

齊藤祐子(建築家、サイト一級建築士事務所代表)/中島直人(東京大学准教授)/難波和彦(当館主任建築資料調査官、東京大学名誉教授)/山名善之(東京理科大学教授)

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)

湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。

入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]

都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。

ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

ギャラリートーク

ギャラリートーク1

池辺陽には〈都市へのまなざし〉 はあったのだろうか?

日時|6.30[土] 14:00

難波和彦×石榑督和(東京理科大学助教)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク2

坂倉準三:ユルバニスム --都市建築、シビックセンター

日時|7.14[土] 14:00-

山名善之×石榑督和

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク3

大髙正人:都市・建築・彫刻 --その媒質としての屋外空間のデザイン

日時|8.4[土] 14:00-

中島直人×頴原澄子(当館主任建築資料調査官、千葉大学准教授)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク4

吉阪隆正+U研究室:大島町・元町復興計画を 動かした〈不連続統一体〉と〈発見的方法〉

日時|8.18[土] 14:00-

齊藤祐子×内田文雄(建築家、龍環境計画主宰)

※このイベントは終了しました。

図録

「建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし」展 図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに―収蔵品展「建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし」について 川向正人

08 坂倉準三

ユルバニスム―都市建築、シビックセンター 山名善之

渋谷計画、上野市全体計画、新宿計画

16 池辺陽

池辺陽には〈都市へのまなざし〉はあったのだろうか? 難波和彦

渋谷区復興計画案

池辺陽と大髙正人をつなぐもの―宇部市復興都市計画案 頴原澄子

24 大髙正人

都市・建築・彫刻―その媒質としての屋外空間のデザイン 中島直人

上野計画、千葉文化の森、宇部市常盤公園、神戸須磨利休公園現代彫刻展

30 吉阪隆正+U研究室

大島町・元町復興計画を動かした〈不連続統一体〉と〈発見的方法〉 齊藤祐子

大島町・元町復興計画

36 建築家・建築群紹介

※本展の図録配布は終了しました。