収蔵資料概要

当館では資料館の収集方針に基づき建築関連資料の収集を行っております。

整理済み資料の概要と一部の画像は以下の収蔵資料情報検索システムおよび各資料の説明からご覧いただけます。さらに詳細な資料をご覧いただく場合等は「収蔵資料の御利用について」をご覧の上、閲覧申請手続きをしてください。

なお、申請から御利用まで内部手続きや準備の都合上2週間ほどお時間をいただいており、状況によっては必ずしも御希望に添えない場合もございます。

資料館収蔵資料情報検索システムAtoMリンク(準備中)

収集方針

*1:スケッチ,図面,模型,文書類,写真等で構成される資料群が持つ一体的な価値を損なわないように統合性・完全性をできるだけ保ちながら、収蔵スペースを勘案し、包括的に保存する。

*2:明治初期から、建築設計のデジタル化が進む1990年代ごろまでに作成されたものを基本とする。

*3:例えば,以下の賞等の評価を受けたもの。

- 文化勲章

- 文化功労者

- 芸術選奨

- 日本芸術院賞

- プリッカー賞

- 王立英国建築家協会(RIBA)ゴールドメダル

- 米国建築家協会(AIA)ゴールドメダル

- 国際建築家連合(UIA)ゴールドメダル

- 高松宮殿下記念世界文化賞

- ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展 金獅子賞

- 日本建築学会賞

- 国が重要文化財(近現代建築)若しくは登録有形文化財(近現代建築)に指定・登録、または地方自治体が条例等で保護を図った近現代建築物(ただし附指定されたもの、または指定・登録建築物と一体的に残せるものは除く)

- Docomomo選定建築物

- 日本建築学会が保存に関する要望書を提出した建築物

*5:例えば、構造や技術、調査や学術研究等に関するものを含む。

*6:国立近現代建築資料館に設置された運営委員会等の学識経験者の意見を参考にする。

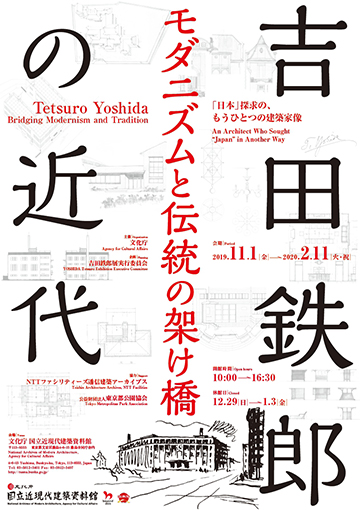

Yoshida Tetsuro: Bridging Modernism and Tradition

|

2019.11.1[fri]-2020.2.11[tue] |

|---|

“Yoshida Tetsuro: Bridging Modernism and Tradition” was end.

Known as the “Ministry of Communications architect” for designing great works of modern Japanese architecture such as the Tokyo Central Post Office (1931) and the Osaka Central Post Office (1939), Tetsuro Yoshida (1894–1956) was active from the 1920s through the early 1950s, a period that questioned, not only in Japan but around the world, how to represent the modern spatially and architecturally. What was important was to neither imitate the modernism that originated in Europe nor mix it with native Japanese tradition but instead to build a bridge between modernism and tradition. Such a bridge would establish modernism in Japan while at the same time giving new life to tradition.

For this exhibition, we have tried to illuminate the conflict between modernism and tradition so clearly evident in Yoshida’s residential works as well as his unique thinking and techniques in seeking to bridge the two. In addition, in order to trace the development of his thinking and techniques not so much as a member of the Ministry of Communication’s Building and Repairs Section than as an individual architect, we have looked at competition entries and monuments as well as his residential and Ministry of Communications works, while shedding light on his publications such as Das japanische Wohnhaus [The Japanese Residence] (1935), published in German, and his relationships with foreign architects such as Bruno Taut.

Venue

National Archives of Modern Architecture, Agency for Cultural Affairs 4‐6‐15 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo

Entry

There are two ways to enter the National Archives of Modern Architecture.

To view only the exhibition (possible only on weekdays):

Please enter via the main gate of the Yushima

Local Common Government Offices (Admission: Free).

To view both the exhibition and Kyu-Iwasaki-tei Gardens:

Please enter via the Kyu-Iwasaki-tei Gardens

(Admission: 400 yen).

GALLERY TALKS

GALLERY TALKS 1Modernism and Tradition as Seen in the Houses of Yoshida Tetsuro

9 November 2019 (Sat.), 13:30~15:30

OHKAWA Mitsuo (former professor, Nihon University)

YAMAZAKI Toru (Toyooka Craft)

GALLERY TALKS 2

The Architecture of Yoshida Tetsuro and its Modernity

30 November 2019 (Sat.), 13:30~15:30

TSUKAMOTO Yoshiharu (professor, Tokyo Institute of Technology Graduate School)

TOYOKAWA Saikaku (associate professor, Chiba University Graduate School)

TADOKORO Shinnosuke (professor, Nihon University)

GALLERY TALKS 3

The Preservation and Renewal of Yoshida’s Architecture

21 December 2019 (Sat.), 13:30~15:30

YOKOTA Masayuki (NTT Facilities)

KANNON Katsuhira (Research Studio for Postal Architecture)

ADDITIONAL GALLERY TALK 4

A new gallery talk has been added to the program for the Yoshida Tetsuro: Bridging Modernism and Tradition exhibition, which opened on Friday, 1 November. Manuscript materials will be arriving in Japan from Germany, where Yoshida Tetsuro’s German-language trilogy of Das japanische Wohnhaus [The Japanese House, 1935], Japanische Architektur [Japanese Architecture, 1952], and Der japanische Garten [The Japanese Garden, 1957] was published. We are pleased to be able to hold an additional gallery talk with Ernst Wasmuth of Wasmuth & Zohlen Verlag UG, the publisher of these books, and Manfred Speidel, a noted scholar of Bruno Taut, and look forward to having many of you there.

Overview

Professor Manfred SPEIDEL

Mr. Ernst WASMUTH

25 January 2020 (Sat.), 13:30?15:30

Language: TBD

Presenters and time are subject to change.

Please see our website for additional event details:

https://nama.bunka.go.jp

Location: The lobby of the National Archives of Modern Architecture

Exhibition catalogue

Yoshida Tetsuro: Bridging Modernism and Tradition

吉田鉄郎の近代 モダニズムと伝統の架け橋

|

2019.11.1[金]-2020.2.11[火・祝] |

|---|

『吉田鉄郎の近代 モダニズムと伝統の架け橋』は終了しました。

吉田鉄郎(1894—1956)は、東京中央郵便局(1931)や大阪中央郵便局(1939)などの日本近代建築の名作を残した「逓信省の建築家」として知られていますが、彼が活躍した1920年代から1950年代初頭は、日本に限らず世界中で、いかに「近代」を空間的に、建築的に表現するかが問われた時代でした。そこで重要だったのは、ヨーロッパに端を発するモダニズムを模倣するのでも、それを土着の伝統と折衷するのでもなく、モダニズムと伝統との間に橋を架けわたすことでした。この「架け橋」によってモダニズムが定着し、同時に伝統が新たに再生してきます。

本展では、吉田の住宅作品に鮮明に現れるモダニズムと伝統の相克と、この両者への「架け橋」を追求する彼独自の思想と手法を明らかにしようと努めています。そして、逓信省営繕課の一員というよりもひとりの建築家としての吉田の思想と手法の展開をたどるために、住宅と逓信省関係の建築の他にコンペ作品や記念碑などにも着目し、彼がドイツ語で刊行した『日本の住宅』(1935)などの著作や、ブルーノ・タウトらの外国人建築家との交流にも光を当てています。

主 催:文化庁

企 画:吉田鉄郎展実行委員会

協 力:NTTファシリティーズ逓信建築アーカイブス

公益財団法人東京都公園協会

『吉田鉄郎の近代 モダニズムと伝統の架け橋』展は終了しました。

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)

湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。

入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]

都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。

ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

ギャラリートーク

ギャラリートーク1

「吉田鉄郎の住宅にみるモダニズムと伝統」

日時|2019年11月9日(土)13:30~15:30

大川 三雄 (元日本大学教授)×山崎 徹 (豊岡クラフト)

ギャラリートーク2

「吉田鉄郎の建築とその現代性」

日時|2019年11月30日(土)13:30~15:30

塚本 由晴(東京工業大学大学院教授)×豊川 斎赫(千葉大学大学院准教授)×田所 辰之助 (日本大学教授)

ギャラリートーク3

「吉田建築の保存と再生」

日時|2019年12月21日(土)13:30~15:30

横田 昌幸(NTT ファシリティーズ)×観音 克平 (郵政建築研究所)

「ヴァスムート社保管資料と吉田鉄郎のドイツ語三部作」

日時|2020年1月25日(土)13:30~15:30

エルンスト・J・ヴァスムート × マンフレッド・シュパイデル

言語:未定

※出演者や日時は都合により変更する場合がございます。

モデレーター(ギャラリートーク1~4)

川向 正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

出演者は都合により変更する場合がございます。

ギャラリートーク参加方法

整理券の配布や受付、時間を指定したお座席へのご案内は行いませんので、当日お越しいただき、席にお座りの上開始をお待ちください。

お座席は40席ほど、開館時刻にはご用意しております。

※椅子は背もたれや座布団のない丸椅子(スツール)を使用予定です。

展示品解説

1月11日(土)から、会場を巡りながら当展実行委員もしくは当館スタッフが詳しく展示解説を行います(1時間程度)。ぜひ、ご参加ください。

1月11日(土)13時30分から 館員

1月14日(火)13時30分から 館員

1月21日(火)13時30分から 館員

1月28日(火)13時30分から 館員

2月 1日(土)13時30分から 川向正人(当館主任建築資料調査官・東京理科大学名誉教授)

2月 4日(火)13時30分から 館員

2月 8日(土)13時30分から 大川三雄(元日本大学教授)

2月11日(火)13時30分から 観音克平(郵政建築研究所)

※1月25日(土)はギャラリートーク開催日です。1月18日は都合により開催いたしません。

集合場所 国立近現代建築資料館2階ロビー

参加方法 開始時間5分前までにロビーに集合してください。担当者がお待ちしております。なお、開始時間は都合により前後することもありますので予めご了承ください。変更した場合もこちらでお知らせいたします。

使用言語 日本語

図録

「吉田鉄郎の近代 モダニズムと伝統の架け橋」図録

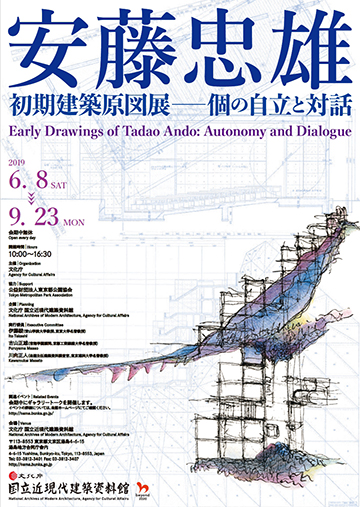

安藤忠雄初期建築原図展―個の自立と対話

|

2019.6.8[土]-2019.9.23[祝・月] |

|---|

『安藤忠雄初期建築原図展―個の自立と対話』展は終了しました。

安藤忠雄氏は1941年に大阪に生まれ、独学で建築を学び、69年にアトリエ(安藤忠雄建築研究所)を設立しました。今年でちょうど半世紀になりますが、この間に世界の各地で氏の建築が建てられ、さらに展覧会や講演会が開催され書店には氏に関する本が並んで、今や「世界のANDO」と言われ、世界で最も著名な現代建築家のひとりと評されるに至っています。

このたび、安藤氏の「初期」建築資料、すなわち1990年頃までの手描きによる建築設計図面とスケッチなどを用いて、「安藤忠雄初期建築原図展」を開催することになりました。「住吉の長屋」(1976)、「小篠邸」(81)、「六甲の集合住宅Ⅰ」(83)、「TIME’SⅠ」(84)、「城戸崎邸」(86)、「水の教会」(88)、「光の教会」(89)などの国内に現存する作品の図面が並びます。

展覧会のテーマ「個の自立と対話」は、都市・自然・光・歴史風土などとの対話を通して個々人が自らを見いだし、深め、自立するための空間づくりを追い求めた、「初期」の安藤氏が常に抱いていた思い(言い換えれば、基本理念・動機)を表すものです。

「私は1枚の図面の中に設計者の意思を凝縮させたい」と安藤氏は言います。実際、氏の「空間」に対する思いそのままに、平面図に断面図・透視図・アクソノメトリック図などを重ね合わせて3次元性を高めた精緻で美しい図面がたくさん展示されます。ぜひ、会場に足をお運びください。

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

実行委員会:

伊藤毅(青山学院大学教授、東京大学名誉教授)

古山正雄(常翔学園顧問、京都工芸繊維大学名誉教授)

川向正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

執筆協力:

笠原一人(京都工芸繊維大学助教)

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセスギャラリートーク

会期中にギャラリートークを開催します。日程は、当ウェブサイト上にて、お知らせいたします。

図録(配布終了)

「安藤忠雄初期建築原図展 個の自立と対話」図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに 川向正人

08 冨島邸

09 双生観-山口邸

10 住吉の長屋‐東邸

14 領壁の家‐松本邸

15 帝塚山の家‐真鍋邸

16 ガラスブロックの家‐石原邸

18 松谷邸

19 上田邸

20 小篠邸

25 大淀のアトリエ phase1/phase2/phase3

27 大淀のアトリエⅡ

28 双生観の茶室

29 大淀の茶室 ベニヤ・テント・コンクリートブロック

31 九条の町屋‐井筒邸

34 茂木邸

35 金子邸

36 六甲の集合住宅Ⅰ

42 TIME’SⅠ

48 中山邸

50 城戸崎邸

54 六甲の教会

59 水の教会

63 光の教会

67 小倉邸

68 初期安藤の建築原図‐言葉と図面と作品と 古山正雄

70 領域建築家・安藤忠雄 伊藤毅

72 略歴

74 作品データ