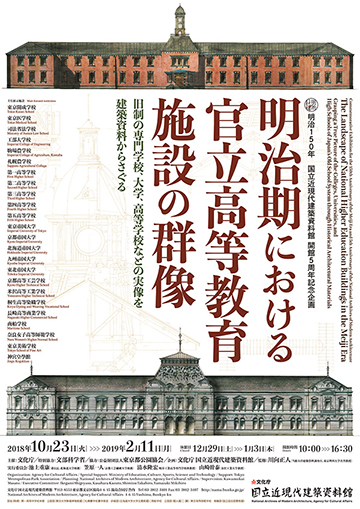

明治150年 国立近現代建築資料館 開館5周年記念企画 明治期における官立高等教育施設の群像

|

2018.10.23[火]-2019.2.11[月] |

|---|

明治150年 開館5周年記念企画『明治期における官立高等教育施設の群像』展は終了しました。

平成30(2018)年は、明治元 (1868) 年から数えて150年、そして開館5周年と、わが国と当館が、それぞれにひとつの節目を迎える年です。当館では、その記念展「明治期における官立高等教育施設の群像」を開催します。 近年、大学と高等教育のあり方が盛んに議論されるようになり、必要な思想や技術を蓄え、教え、新たな何かを創造する場としての大学を、その起源から説き明かす優れた研究書も刊行されています。「歴史的には、大学という語は宇宙や学問の普遍性とはまったく関係がない」1と言われますが、そこに示される大学の誕生は、ひとつの宇宙が誕生するかのようにダイナミックで、わたしたちが想像する以上に自由でもあって、驚きと意外性に満ちています。 当展では、明治期の日本における、いわゆる「旧制」の、大学とそれ以外の専門学校や高等学校などの高等教育施設のそれぞれの誕生と、競い補完し合うダイナミックな相互の関係を、日本中から集めた図面や古写真などの建築資料を用いて、視覚的に、分かりやすく紹介します。どのような場で、どのような教育が行われたのか、その実像をご覧ください。

1. Charles Homer Haskins, The Rise of Universities (Ithaca: Cornell University Press, 1957), p.9. 展覧会チラシ(PDF)

主 催:文化庁

特別協力:文部科学省

協 力:公益財団法人東京都公園協会

監 修:川向正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

実行委員会:

池上重康(委員長、北海道大学助教)/

笠原一人(京都工芸繊維大学助教)/

清水隆宏(岐阜工業高等専門学校准教授)/

山崎幹泰(金沢工業大学教授)

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセスギャラリートーク

ギャラリートーク1明治の学校建築~高等教育施設を中心に

日時|11.3[土] 14:00

藤森照信(江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)× 池上重康

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク2

明治建築と旧制高校~四高、五高を中心に

日時|11.17[日] 14:00-

中川武(明治村館長、早稲田大学名誉教授)× 山崎幹泰

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク3

高等専門学校とは何か~京都高等工芸学校の教育を中心に

日時|12.8[土] 14:00-

石田潤一郎(武庫川女子大学客員教授、京都工芸繊維大学名誉教授)× 笠原一人

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク4

旧制の大学・専門学校・高等学校のキャンパスと都市

日時|12.22[土] 14:00-

伊藤毅(青山学院大学教授、東京大学名誉教授)× 清水隆宏

※このイベントは終了しました。

図録

「明治期における官立高等教育施設の群像―旧制の専門学校、大学、高等学校などの実像を建築資料からさぐる」展 図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに―明治期の官立高等教育施設の群像 川向正人

08 建築資料から見る明治の学校建築 池上重康

12 第Ⅰ章 専門学校と大学

東京開成学校/東京医学校/工部大学校/司法省法学校/駒場農学校/札幌農学校/東京大学

18 第Ⅱ章 高等学校

第一高等学校/第二高等学校/第三高等学校/第四高等学校/第五高等学校

28 官立高等教育機関の地方への展開 山崎幹泰

30 第Ⅲ章 帝国大学

東京帝国大学/京都帝国大学/北海道帝国大学/九州帝国大学/東北帝国大学

44 明治期高等教育施設のキャンパスについて―『一覧』掲載の配置図から 清水隆宏

46 第Ⅳ章 高等専門学校

米沢高等工業学校/桐生高等染織学校/長崎高等商業学校/商船学校/学習院/神宮皇學館/奈良女子高等師範学校/京都高等工芸学校/東京美術学校

54 第Ⅴ章 建築教育

58 明治期における官立高等教育施設の営繕組織とその活動 笠原一人

60 文部省組織・人物解説

62 明治期官立高等教育機関の変遷

64 謝辞

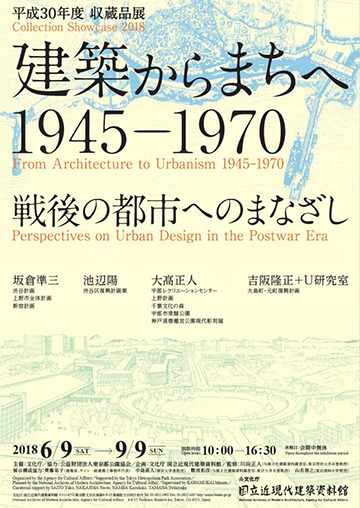

平成30年度収蔵品展 建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし

|

2018.6.9[土]-2018.9.9[日] |

|---|

平成30年度収蔵品展『建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし』展は終了しました。

平成30年度収蔵品展は、1945-1970年という戦後復興・高度経済成長の時代を広い意味で〈戦後〉として捉えて企画いたしました。この時代は、往々にして効率重視の、急激な近代化・都市化・工業化・機械化の動きが注目されがちです。しかし、〈戦後〉に活躍した建築家たちの活動の中には、21世紀の今、私たちが真剣に求めている豊かな〈まち〉の再構築、それを支える〈都市へのまなざし〉の萌芽的な例が、すでに多様なかたちで見いだされます。

今回の展示では、当館が収蔵している坂倉準三、吉阪隆正+U研究室、大髙正人などの建築資料群から、整理・分析により見えてきた、これまでの展覧会では十分に紹介できなかった彼らが思い描いた〈まち〉や〈都市〉に関連する資料を展示します。さらに、修復が完了した池辺陽の「渋谷区復興計画案」の全容も紹介いたします。

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

監 修:川向正人(当館主任建築資料調査官、東京理科大学名誉教授)

展示構成協力:

齊藤祐子(建築家、サイト一級建築士事務所代表)/中島直人(東京大学准教授)/難波和彦(当館主任建築資料調査官、東京大学名誉教授)/山名善之(東京理科大学教授)

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)

湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。

入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]

都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。

ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

ギャラリートーク

ギャラリートーク1

池辺陽には〈都市へのまなざし〉 はあったのだろうか?

日時|6.30[土] 14:00

難波和彦×石榑督和(東京理科大学助教)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク2

坂倉準三:ユルバニスム --都市建築、シビックセンター

日時|7.14[土] 14:00-

山名善之×石榑督和

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク3

大髙正人:都市・建築・彫刻 --その媒質としての屋外空間のデザイン

日時|8.4[土] 14:00-

中島直人×頴原澄子(当館主任建築資料調査官、千葉大学准教授)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク4

吉阪隆正+U研究室:大島町・元町復興計画を 動かした〈不連続統一体〉と〈発見的方法〉

日時|8.18[土] 14:00-

齊藤祐子×内田文雄(建築家、龍環境計画主宰)

※このイベントは終了しました。

図録

「建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし」展 図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに―収蔵品展「建築からまちへ 1945-1970 戦後の都市へのまなざし」について 川向正人

08 坂倉準三

ユルバニスム―都市建築、シビックセンター 山名善之

渋谷計画、上野市全体計画、新宿計画

16 池辺陽

池辺陽には〈都市へのまなざし〉はあったのだろうか? 難波和彦

渋谷区復興計画案

池辺陽と大髙正人をつなぐもの―宇部市復興都市計画案 頴原澄子

24 大髙正人

都市・建築・彫刻―その媒質としての屋外空間のデザイン 中島直人

上野計画、千葉文化の森、宇部市常盤公園、神戸須磨利休公園現代彫刻展

30 吉阪隆正+U研究室

大島町・元町復興計画を動かした〈不連続統一体〉と〈発見的方法〉 齊藤祐子

大島町・元町復興計画

36 建築家・建築群紹介

※本展の図録配布は終了しました。

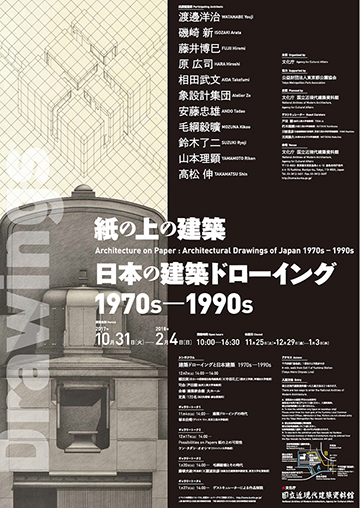

紙の上の建築 日本の建築ドローイング1970s – 1990s

|

2017.10.31[火]-2018.2.4[日] |

|---|

『紙の上の建築 日本の建築ドローイング1970s – 1990s』展は終了しました。

建築におけるドローイングとは、一般的には「図面」のことです。その中にはスタディのためのスケッチから設計図、施工図、プレゼンテーションのために美しく着彩され陰影を施されたレンダリングなどが含まれます。しかし、ときに建築家たちは、このような設計―施工のプロセスからは相対的に自立した世界を紙の上に追求しました。 日本では特に大阪万博以後1970年代から1980年代にかけて、建築ドローイングの表現は大きな飛躍をみせます。ポスト戦後という時代に、建築家たちは実務上の要求を超えて、多くのエネルギーをドローイングに注いでいきます。画面は大きくなり、技法は多様化し、ひとつの独立した作品として鑑賞されるものとなります。建築家たちは何故それらを描いたのか。彼らが紙の上に求めたものは何だったのか。ひとつの建物が竣工するということだけでは必ずしも完成しない、建築家のヴィジョンがそこには示されています。 1990年代にCAD(computer-aided design)が普及してからは、設計図書が手で描かれることもなくなり、ドローイングによる表現は衰退していきます。ポスト戦後の建築家たちが描いたドローイングは、時代の中でどのような意義を持っていたのか、今それらは私たちに何を問いかけるのか。そのことを考えるために本展示は生まれました。

展覧会チラシ(PDF)

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

ゲストキュレーター:

戸田穣(金沢工業大学准教授)/

朽木順綱(大阪工業大学准教授)/

日埜直彦(芝浦工業大学非常勤講師、日埜建築設計事務所)/

元岡展久(お茶の水女子大学准教授)

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセスシンポジウム

建築ドローイングと日本建築 1970s-1990s

日時|12.2[土] 14:00-16:00

植田実(住まいの図書館出版局編集長)×中谷礼仁(歴史工学家、早稲田大学教授)

司会|戸田穣(金沢工業大学准教授)

会場|建築家会館 大ホール

定員|120名(当日先着順・参加費無料)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク

ギャラリートーク1建築ドローイングの時代

日時|11.4[土] 14:00

塚本由晴(アトリエ・ワン、東京工業大学教授)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク2

Possibilities on Papers 紙の上の可能性

日時|12.17[日] 14:00-

ケン・タダシ・オオシマ(ワシントン大学教授)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク3

毛綱毅曠とその時代

日時|1.20[土] 14:00-

藤塚光政(写真家)×難波和彦(当館主任建築資料調査官、東京大学名誉教授)

※このイベントは終了しました。

ギャラリートーク4

建築版画の世界

日時|1.27[土] 14:00-

綿貫不二夫(ときの忘れものディレクター)× 石田了一(石田版画工房)× 植田実(住まいの図書館出版局編集長)

司会|日埜直彦

※このイベントは終了しました。

図録

「紙の上の建築 日本の建築ドローイング1970s – 1990s」展 図録

目次

02 ごあいさつ

04 はじめに―神話を歴史化するために 戸田譲

08 渡邊洋治

10 70年代以降という分節とその建築家 日埜直彦

12 磯崎新

16 藤井博巳

19 相田武文

22 アーキテクチュラル・ドローイングと戦後50年 辻泰岳

23 原広司

28 山本理顕

31 鈴木了二

35 安藤忠雄

38 高松伸

42 毛綱毅曠

49 象設計集団

52 辺境の風景─失われた世界を創造するために 元岡展久

54 紙の上に刻まれた「筆蝕」─ドローイングという「もうひとつの建築」 朽木順綱

56 固有の世界、固有の視覚言語を求めて─近代建築から現代建築への転換 川向正人

58 日本の建築ドローイング年譜 辻泰岳┼戸田穣

62 プロジェクトデータ及び関連資料

※本展の図録配布は終了しました。

平成29 年度国立近現代建築資料館収蔵品展

|

2017.6.10[土]-9.10[日] |

|---|

『平成29年度国立近現代建築資料館収蔵品展』展は終了しました。

文化庁国立近現代建築資料館では、これまでに収蔵資料のうち坂倉準三資料(平成25年度)、吉阪隆正+U研究室資料(平成27年度)、大髙正人資料(平成28年度)を中心に、それぞれの建築家の足跡をたどる内容の展覧会を開催してきました。しかしながら、当館のアーカイブズには、既に展示した資料の他にその何倍もの資料があり、膨大な情報が蓄積されています。そこで、このたびの収蔵品展では、新たな試みとして、過去の展示では十分に全容を紹介するに至らなかった3つの建築プロジェクトに焦点を当てた展示を行います。

〈プロジェクト展示〉

1 坂倉準三資料より「出光興産給油所関連施設」

2 吉阪隆正+U研究室資料より「ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館」

3 大髙正人資料より「農協事務所建築」

これらのプロジェクトは、戦後の建築界を牽引した3人の建築家たちにとっても、我が国の近代建築運動全体の展開にとっても、その全容を把握すべき重要なものです。プロジェクトで試みられたさまざまな取り組みは、その後の建築家たちの設計活動の礎となり、また、周囲に多大な影響を及ぼしました。代表的な図面だけでは把握することが困難な設計の方法論や建築家たちの挑戦の軌跡を、当館が保有する数々の資料を通して幅広く紹介します。

併せて、〈新規収蔵資料展示〉として渡辺仁および平田重雄の建築資料を初めて紹介します。これらの資料群は、当館の収集方針の改正(平成28年12月)に基づく受け入れ対象の拡大によって収蔵に至ったものです。図面だけでなくスケッチブックや原稿なども含むものであり、ふたりの建築家の発想のプロセスやその設計思想を明らかにする上で価値を有すると考えられるものです。

展覧会チラシ(PDF)

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人東京都公園協会

会場写真

入場方法

[ 展覧会のみ閲覧 ](平日のみ利用可能)湯島地方合同庁舎正門よりご入館ください。 入館無料

[ 都立旧岩崎邸庭園と同時観覧 ]都立旧岩崎邸庭園よりご入館ください。 ただし旧岩崎邸庭園の入園料(一般)400円が必要です。

アクセス図録

「平成29年度国立近現代建築資料館収蔵品展」展 図録

目次

02 ごあいさつ

05 はじめに

06 プロジェクト展示

出光興産給油所関連施設 坂倉準三資料

ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館 吉阪隆正+U研究室資料

農協事務所建築 大髙正人資料

24 新規収蔵資料展示

渡辺仁資料

平田重雄資料

建築資料にみる東京オリンピック

|

2013.5.8[水]-6.14[金] |

|---|

『建築資料にみる東京オリンピック』展は終了しました。

開館記念特別展示に際して

1964年に開催された東京オリンピックは、戦後日本の復興を象徴する歴史的大事業であった。その舞台となった競技場施設は、未来へと向かう国家と国民の意思表明として、当時可能な技術の粋を尽くしてつくられたものだった。 なかでも、丹下健三設計の、国立代々木競技場は衝撃だった。先駆的な吊り屋根構造により、伝統と近代の融合を表現、モダニズムの新たな地平を切り開いた。ここにおいて、日本の近代建築の存在が、世界に示された。 そして今日、東京は二度目のオリンピック招致に向けて動き出している。メイン会場となる新国立競技場建設にあたっては、希望に満ちた新しい時代の象徴とすべく国際的な設計競技が催され、激戦の末に建築家ザハ・ハディドが勝ち残った。現代建築の一つの未来を暗示する、力強い建築が提案されている。 国立代々木競技場と新国立競技場。半世紀をまたぎ、日本の未来のために構想された、この新旧二つの「国家プロジェクト」が開館記念特別展示として紹介される。訪れる人に、建築という文化の豊かさと、未来への希望を感じ取ってもらえればと思う。

名誉館長 安藤忠雄

展覧会チラシ(PDF) 展示リスト(PDF)

主 催:文化庁

協 力:公益財団法人 東京都公園協会

ギャラリートーク

『建築資料にみる東京オリンピック』展では、設計図面・工事写真・模型等が展示されている。建築設計図面からは建物に関する情報が、工事写真からは施工現場の状況等を読み取ることができる。しかし、設計者の想いや施工者の努力及び社会的な状況等、資料の背景にある情報を読み取ることは難しい。これらの目に見えない情報についてお話しをうかがうため、国立代々木競技場の設計を担当された神谷宏治氏(建築)、川口衞氏(構造)、尾島俊雄氏(設備)の3名によるギャラリートークを開催した。

ギャラリートークの内容は、口述記録(オーラルヒストリー)として記録保存する予定。

講師

川口衞氏(川口衞構造設計事務所主宰)

2013年5月25日(土)

川口衞氏は、坪井善勝のもと、国立代々木競技場第一体育館の大屋根の構造を担当した。その際に遭遇した問題と解決方((1)ケーブルネットでは得られないダイナミックな屋根曲面を作るセミリジッド梁、(2)メインケーブルの横開きに対応する円錐回転サドル、(3)メインケーブルセミリジッド梁を自由に繋ぐ土星リングコネクター、(4)強風による屋根の振動を抑える制震装置)についてお話いただいた。

(資料提供:一般社団法人記録映画保存センター/制作:株式会社岩波映画製作所制作、清水建設株式会社) 説明写真

右:第二体育館建設過程写真[写真デジタル出力]

(資料提供:株式会社大林組) 説明写真

神谷宏治氏(元・URTEC(都市・建築設計研究所代表取締役))

2013年6月1日(土)

神谷宏治氏は丹下都市建築設計事務所の代表取締役として国立代々木競技場全体の設計に携わっていたため、その建設の経緯をお話しいただいた。とくに、代々木国立競技場建設のアイデア((1)巴型平面、(2)明治神宮の導線と直行した建物の配置計画、(3)都市軸を意識した広場の作り方)を丹下研究室の学生達がどのように練りだしていったのか、また、学生が出したアイデアを丹下健三や技術者達とともにどのように実現までこぎつけたのかといった建築の裏側に隠されたお話を御説明いただいた。

(資料提供:独立行政法人日本スポーツ振興センター) 説明写真

右:国立屋内綜合競技場設計図建築設計図(納品図)[青焼き製本]

(資料提供:文部科学省、制作:株式会社都市・建築設計研究所) 説明写真

尾島俊雄氏(尾島俊雄研究室代表)

2013年6月8日(土)

尾島俊雄氏は、早稲田大学大学院生時代に井上宇市研究室の一員として、国立代々木競技場第一体育館の設備設計に携わった。その中でも、自らが担当した巨大ノズルに代表される空調設備の実験や建設後の環境調査についてお話いただいた。

また、尾島氏が行った新国立競技場コンペ案(展示作品:山下設計+UN studio案)における都市環境の調査研究が代々木屋内総合競技場の第一体育館の内部環境の設計とどのように繋がっているのかについて御説明いただいた。

(資料提供:文部科学省)、説明写真

右:尾島氏によるショートレクチャー

進 行: 桐原武志(当館主任建築資料調査官)